十几年前,长者甲在书作《心经》落款中用了沐手一词,长者乙私下指出这个词用得不伦不类,因为“濯发曰沐,澡身曰浴”云云。我吓了一跳,担心这个故事流传开来对长者甲不利。

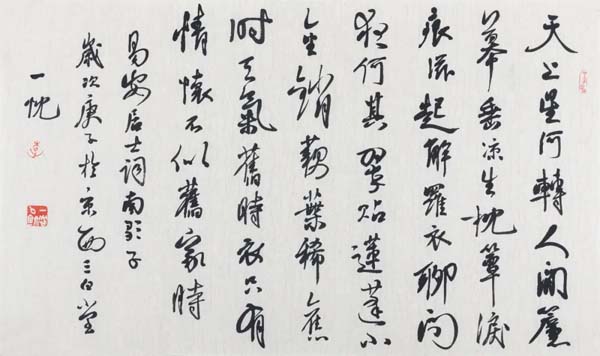

李清照词《南歌子》 33×56cm

好在担心是多余的,从那以后我没听到有人说起过这件事。更为重要的是,我陆续发现古人也有使用沐手一词的,其中不少是与书写有关的,如王余佑《五公山人集》:“沐手敬书。”又,钱仲联《清诗纪事》:“沐手恭录。”又,张穆《阎若璩年谱》:“沐手挥毫。”又,章学诚《丙辰劄记》:“沐手亲书。”又,梁章钜《楹联三话》:“沐手敬题。”又,孙奇逢《夏峰先生集》:“沐手敬识。”又,祝尚书《宋集序跋汇编》中有“沐手谨撰并书”、“沐手书”、“沐手拜题”、“沐手百拜谨识”等,又,李颙《二曲集》中有“沐手谨识”、“沐手百拜识”、“沐手恭题”、“沐手谨题”、“沐手谨书”、“沐手百叩谨识”、“百拜沐手题”等。当初哪怕我只知道一个这样的或者类似的例子,就不至于被吓着。料想长者乙也不知道,否则他对长者甲所做的就不是纠错那么单纯了。

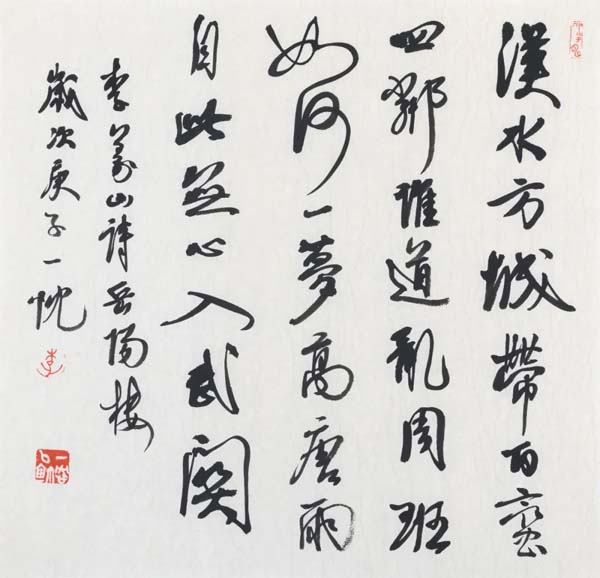

李商隐诗《岳阳楼》 33×35cm

长者的事不提了,沐手的事还得再说说。

或问,既然沐字专指洗头发,古人为什么会说沐手呢?这是语言文字领域的常见现象,即,字词的初始用法比较单一,后起用法趋于宽泛。例如,洗字本来专指洗脚,后来几乎没有什么不能洗的。

洗手原本有专用词“盥”,后来有加手字作“盥手”的,都极常见。另外,涤字在洗的意义上不怎么限定对象,所以涤手一词也很常见。与盥、盥手、涤手相比,沐手的出现较为晚近。或问,不是没有现成的词汇,何必又造出一个沐手呢?不难发现,沐手似乎不仅仅是洗手——像盥、盥手、涤手那样——而是暗含着某种郑重的情绪指向,所以它才会与“敬题、敬书、谨书、拜识”一类词配合使用。在笔者看来,设若指的是像洗头发那样细致而复杂地洗手,则沐手一词便有了仪式性,这正是它具备某种郑重情绪指向的缘由,也是它得以发明并存在的可以理解的原因。

宋 佚名 盥手观花图

天津艺术博物馆藏

伴随着以宗教题材为文字内容的书法创作的大量涌现,当今使用沐手一词的书法人越来越多。或曰,不论前人有什么依据,反正已经用了,后人再用就是有例可援,不必另加讨论。其实不然,至少应该辨别的一点是,使用沐手一词的后人是否知道前人已经正式用过了。如果知道,那才算是沿用,否则就是误用。举个例子:某位领导给太湖题字,结果写成了大湖;“把太写成大当然是写错了”,有位李姓文字学家说,“但是,换作我,就是写对了。”其中的道理在于,作为文字学家,李某某知道大和太本来是一个字,但是那位领导不知道。再举个例子:范进因中举而发疯,经明白人支招,由胡屠户实施掌掴,果然奏效;如果不知道这是治疗方案,胡屠户出于恼怒、轻蔑等情由掌掴了范进,即使后者复原了,前者的行为也只能算作伤害。

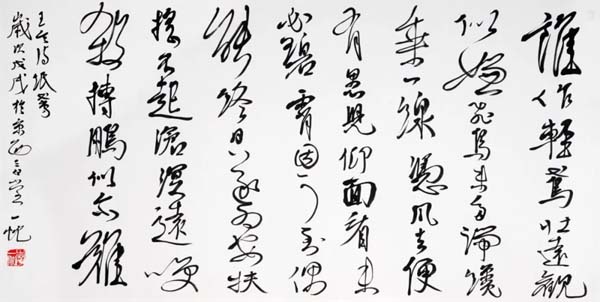

王令诗《纸鸢》 69×137cm

以上所述并不是本文的重点,本文的重点是想问问那些亲笔写下自己沐手了的人,你们真的沐手了吗?话说米芾是有洁癖的,他每天频繁地洗手,为了避免被擦手巾所污,竟双手互拍至干而后已。直到今天,仍然有许多人传颂着米芾带着美术色彩的洗手轶事,语气中不乏景仰之意。然而,真实的米芾并非如此,庄绰《鸡肋编》:“其(米芾)知涟水军日,先公为漕使,每传观公牍,未尝涤手。余昆弟访之,方授刺,则已须盥矣。以是知其为伪也。”庄绰对米芾的揭露,表明洗手问题不是隐喻,它关乎事实。

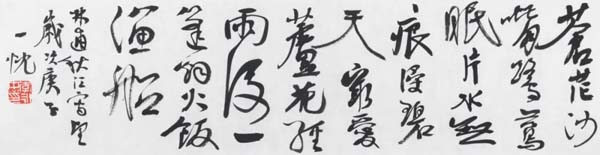

林逋《咏秋江》 17×68cm

不敢说今人在说谎和矫情方面逊于古人,至于今天的书法人,那就更不敢说了,所以本文想给出以下建议:假如没洗手,那就别煞有介事地说洗了,诚实的品格是普世的价值,它甚至有利于笔触的扎实;假如洗了,也没有必要写到作品上,因为洗手的表白会让人产生联想,而某些联想是不切合实际的,如书法界是干净的;非得把洗手一事写到作品上不可,用哪个词好像是自由的,不过,如果只是象征性地湿了湿手,作品上出现的却是沐手,就过于夸饰了,那比吃盖饭的人吹嘘自己吃的是米饭炒菜过分得多;以为把洗手写到作品上意味着某种优雅,这是一种妄念,因为那样做的人已经太多了,你想要的将会被稀释得看不出什么;

以为等到表白洗手的人少了的时候就可以表白洗手了,这也是一种妄念,因为那样的人不会少——即便存量减少,增量也会连本带利地补上——稍有社会经验的人都应该知道,无中生有的人和企图通过标榜来获益的人层出不穷。