今年,日常出行频率的降低,让我们对周遭自然界变化的感知,变得敏锐起来。

朋友圈又开启了一年一度的赏花街拍大赛。缤纷的色彩和花朵挂在枝头,城市里,哪怕在一些极细小的角落,也会有鲜花盛开。满眼繁花,流光溢彩,闪动着生命的妩媚和热情,让这个春天特别疗愈。植物的生命力和绽放的色彩,正在为人们的生活,加油打气。

对富有生活情趣的人来说,赏花,是再自然随意不过的事。但是,一般人看到好看的花,顶多驻足停留,或发出一句赞叹,或拿出手机,将此刻的娇艳定格。美的观感转瞬即逝,因为生活中的琐事或头脑里冒出的下一个念头,很快会把我们带跑。艺术家则不然,同是看花,他们总能看出、玩出许多花样。

|最有生活品位的宋人

|簪花、插花是时尚

苏汉臣,《妆靓仕女图》 ©美国波士顿艺术博物馆

在中国所有的古人里,若论生活品位,非宋人莫属。小小花事,对宋代人来说可是全民风尚。他们不仅在自然中赏花,更会将花草带回家中,悉心摆弄,精心挑选盛放的瓷瓶花器,将生活空间点缀地活色生香,意趣盎然;而将花朵簪在发间,俏皮又别致,更是当时街头流行的装扮。这份“簪花”的习惯,不论男女,不分贵贱,上至君主、士大夫,下至市井小民,都以簪花为时尚,以此为美。这份乐活与雅兴是他们生活中很重要的一部分。

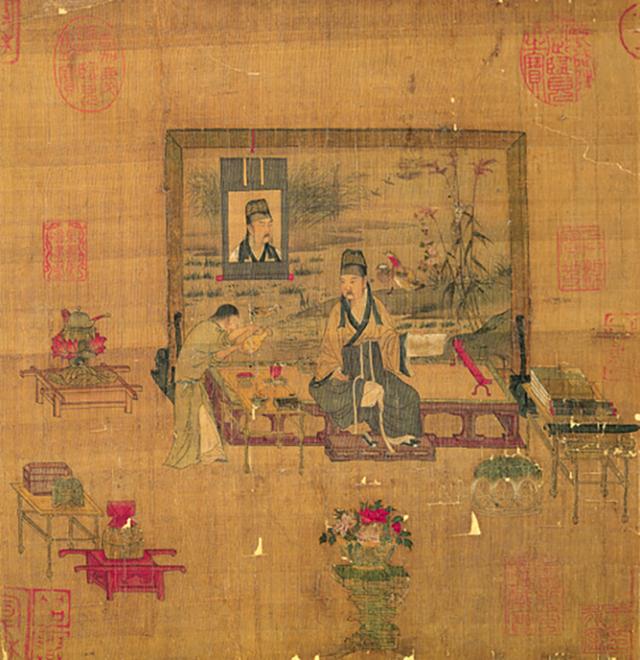

宋佚名《人物图册》(台北故宫博物院藏),南宋流行的“烧香、点茶、挂画、插花”均有体现(图片来自网络)

插花的雅兴,也有节庆的助推之功。宋代每年春天都会举办盛大的“花朝节”,《梦粱录》记载:“仲春十五日为花朝节,浙间风俗,以为春序正中,百花争放之时,最堪游赏。”花朝节出门赏花的市民往往万人空巷。而宋后,花朝节则逐渐趋于沉寂。

南宋宫廷画师李嵩,绘有一套《花篮图》,分为春夏秋冬四幅,其中《夏花篮图》现收藏于北京故宫博物院,《冬花篮图》现收藏于台北故宫博物院,《春花篮图》流落于日本,《秋花篮图》则已经失传。有人说,李嵩的《花篮图》是世界上最早的静物画。这种说法尚无定论,但透过这套写实性很高的图像,我们可以观察宋人是如何以竹篮为器皿、四季花草为配材来完成一件插花作品的。

李嵩,《花篮图》之《夏花篮图》©北京故宫博物院

在《夏花篮图》中,插花师用夏天盛放的大朵蜀葵作为主花,栀子花、石榴花、含笑、萱草为配花,衬绕于旁边。竹篮也编织得非常精巧,与花卉相得益彰。

|花卉 静默如迷

在西方世界,起始于17世纪荷兰的静物画中,瓷器、花卉、蔬果成为艺术家们普遍描摹和表现的对象。这一时期,诞生了很多以花卉为题材的画作。这些静物画在今天看起来,有些雷同,加上上世纪80、90年代,中国家居市场上琳琅满目的各种相似样貌的装饰画,也让它们看起来有些陈旧和乏味。

但在当时,借由花朵的美丽、脆弱和生命短暂,比喻人类转瞬即逝的生命和对物质无意义的追求,是这类花卉画共同的创作理念。荷兰盛产鲜花,艺术家们用日常生活中最习以为常的事物进行艺术表达,当然是很自然的选择。尽管看上去比较雷同,但在不同艺术家笔下,对花卉的表达也有很多层次微妙的处理和差异,值得细细品味一番。

大安布罗休斯·博斯查尔特,《瓷瓶中的花》,约1618年,板面油画,64×46cm,海牙,©莫瑞泰斯皇家美术馆

大安布罗休斯·博斯查尔特《瓷瓶中的花》 和许多荷兰、佛兰德斯画家一样,大安布罗休斯·博斯查尔特最擅长表现的题材就是花卉。《瓷瓶中的花》是他去世前两年所作,鲜花细节和形态栩栩如生。有意思的是,在这幅画里,艺术家将花嵌入圆形窗龛。鲜花背后,烟雾蒙蒙、深不可测的世界,正在向远方延伸。艺术家觉得鲜花明艳美丽,是我们可以掌控的事物,而外面的世界广袤无垠,远非我们可以控制。画家的表达超越了感官意义。此外,艺术家还以贝壳装饰窗龛,将鲜花装入雕塑般的花瓶,除此之外,他对窗外的建筑、风景、礁石也投入了很大笔力。鲜花绚烂开放,却终会凋零,唯有贝壳和珠光宝气的花瓶才能超越鲜花而得到永生。然而,只要动动手指,精雕细琢的花瓶也会跌落窗外。博斯查尔特提醒我们,一切物质终将死亡。

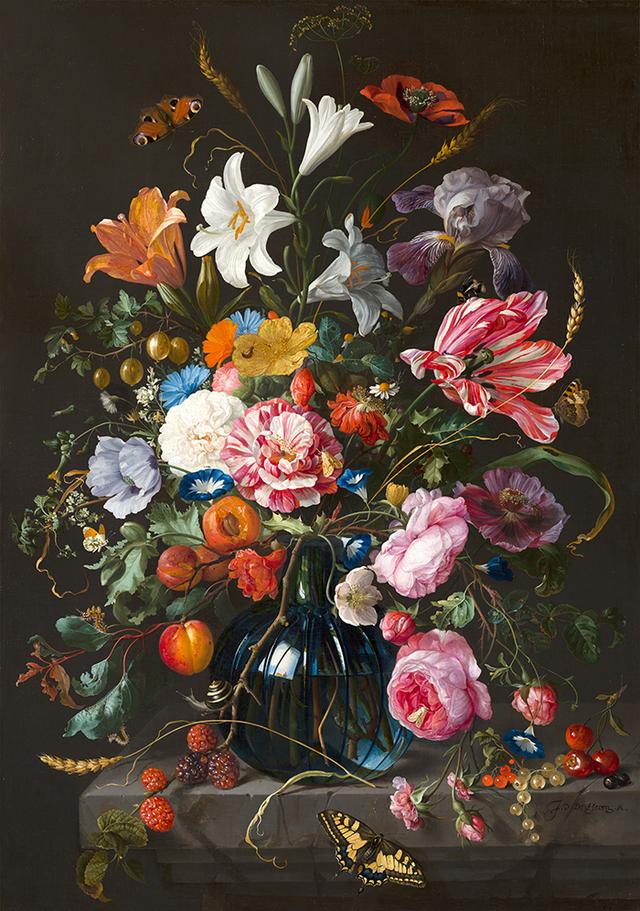

扬·戴维茨·德·黑姆 《瓶中花》

扬·戴维茨·德·黑姆的《瓶中花》就像一个生动的微观世界,以花为主角,还有甘甜的水果和昆虫。与博斯查尔特将鲜花置身于真实世界的背景,德·黑姆笔下的鲜花背景几乎是全黑的,他以更精细的笔调刻画对象,光滑瓷瓶上的高光部分为整幅画面打开了连接外部世界的窗口,蝴蝶、毛毛虫和叶子就像在蠕动,为画面增添了生命的动感。瓷瓶中清晰可见的植物根茎映衬出清澈干净的泉水。

扬·凡·海瑟姆,《瓶中的蜀葵和其他花》,约1702-1720年,布面油画,62×52cm,伦敦,©英国国家美术馆

扬·凡·海瑟姆《瓶中的蜀葵和其他花》 扬·凡·海瑟姆是阿姆斯特丹最有名的花卉画家之一,这幅作品带来的巨大视觉享受让他实至名归。这幅画的构图有种建筑构图的逻辑性。左边的蜀葵争相开放,花朵上方还有一串花骨朵,另一边野花稀稀落落地与蜀葵构成平衡,稀有的郁金香,边缘褶皱呈深红色。冷紫色的小花半隐半现在黑暗中,康乃馨和卷心菜般的叶子上,可以看到一两只小虫。整幅画面体现出一种典雅矜持的美感和一派松弛轻松的惬意。

让-巴蒂斯特·莫努瓦耶, 《鲜花与水果》,17世纪晚期,布面油画

让-巴蒂斯特·莫努瓦耶《鲜花与水果》 在法国,如果说莫努瓦耶是法国17世纪最伟大的静物画家,《鲜花与水果》这幅作品就是最好的证明。他的静物画风格创意大胆独特,这幅画作中没有插满鲜花的花瓶,鲜花凌乱地铺在石台上,边缘闪着光芒,两根流苏垂了下来。鲜花和水果不是静静地摆好,而像从一个翻掉的碗里散落了出来。

梵高,向日葵

梵高,鸢尾花

梵高,向日葵

梵高——绝望中开出的生命之花 在《渴望生活》一书中,欧文·斯通认为,最能打动读者的不是名人深厚的成就和辉煌,而是他们追求和探索的过程。梵高作为艺术家的一生,无疑是具有悲剧色彩的。但是他38年的生命,自始至终,一如他笔下的向日葵一般,燃烧着浓烈奔放的激情。梵高笔下的向日葵代表的不只是单纯的生命热情,也包含了艺术家承受的,来自生活的贫穷,精神的挣扎、压抑和孤独。正是在这种绝望的挣扎中,依然涌动出的珍贵的生命之花,让人们为之动容。

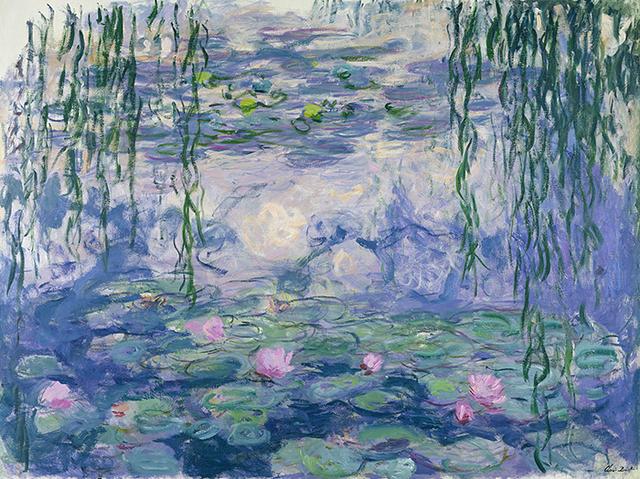

莫奈,睡莲系列

莫奈,睡莲系列 ©大都会艺术博物馆

莫奈——池中的睡莲 向日葵之于梵高,正如睡莲之于莫奈。从艺术家选择的花上,也可以看到艺术家截然不同的性格。梵高倾其一生都要燃烧自我,绽放生命的光和热,对生活全情投入。与之相比,莫奈则要文雅、冷静、抽离许多。《睡莲》系列,是莫奈的艺术巅峰之作。莫奈在43岁时,开始在吉维尼定居,在他居住的庭院的池塘里繁殖了许多睡莲,这一池莲花成为他晚年描绘的主要对象。他曾说:“普天之下能引起我兴趣的,只有我的画和我的花。”

花在人类世界中有许多含义。佛教徒以花供佛,花中有三千大千世界;面对故去和正处于病痛中的人,人们总是手捧鲜花,带去惦念和祝福;面对人间喜悦,我们也以花庆贺,希冀更好的未来。这个春天,嗅觉的感官暂时被关闭,愿这繁花的丰盛疗愈你的双眼! (撰文、编辑:台馨遥)