前言

晚明时期的董其昌(1555-1636)是上海松江人,作为中国书画史上承前启后、影响巨大的一代书画大师,深受各界朋友的喜爱。

18年末至19年初,上海博物馆举行的“丹青宝筏——董其昌书画艺术大展”观者云集,被称为“不容错过的艺术盛事”。本次展览除了展出上海博物馆馆藏的经典书画外,还包括来自国外的众多董其昌书画精品,一些经典作品如《烟江叠嶂图卷》、《天马赋》、《秋兴八景图》等也有幸与观者见面。

董其昌擅画山水,师法五代及宋元大家,笔致清秀中和,恬静疏旷;用墨明洁隽朗,温敦淡荡;青绿设色,古朴典雅。以佛家禅宗喻画,倡“南北宗”论,为“华亭画派”杰出代表。其画及画论对明末清初画坛影响甚大。百年前及新文化运动前后,由于对于传统文化的偏激态度,对董其昌的看法也曾有过巨大变化。

近日,艺盘平台有幸邀请到李洪贞、聂松两位老师,在展览接近尾声之时,和大家一起聊聊观展感悟和董其昌的艺术相关。

董其昌(1555—1636),字玄宰,号思白、香光居士,松江华亭(今上海闵行区马桥)人,后隶籍松江城区,明代书画家。万历十七年进士,授翰林院编修,官至南京礼部尚书,卒后谥“文敏”。

元明以降,董其昌集前人之大成,融会贯通,洞察画坛时弊,及时明智地提出画分“南北宗”的画学审美观,并以创作实践充分印证了其理论,所达文化高度,足以与元四家及唐宋各大家相媲美。董其昌“笔墨论”的提出,翻开了文人画史的新篇章。其后,清四高僧、四王吴恽、金陵画派、新安画派,乃至晚清近三百年的画坛,大都在其理论影响之下而成就,形成了一个群体性的文人画创作高潮。

最近您去上海博物馆参观了董其昌大展,我们知道董其昌是上海松江人,本次展览上海无疑会拿出最好的诚意给到大家,一些经典画作也都在展览中出现像《烟江叠嶂图卷》、《天马赋》、《秋兴八景图》……想请您先简单给我们介绍一下这次展览,然后再谈谈您的观展感言。

聂松:这个问题问得很专业,切入到了几个董其昌的代表作,其中就提到了董其昌的《秋兴八景图》,这是董其昌的一套册页,本次展出的代表作之一。我这次观展用了两天时间,每张作品的局部都细致看了,还有多处具体的块面结构和笔墨布置的研究完全都在现场完成,把部分作品研究了一下。但不是所有的都能看得那么细,两天的时间确实不够。之前有个朋友讲去辽博看那个展览,一住就是十天,结果时间也不够这才是看展的状态。这个展览不仅仅是董其昌的作品,它是以董其昌为线索做了一个纵向轴上的研究:早到王羲之的《寒切帖》、《行穰帖》,中到五代董源《夏景山口待渡图》,再到元代王蒙《青卞隐居图》,再往后就是明代比董其昌早一些的几位画家的作品再到董其昌的一系列作品以及同时代的项元汴、项圣谟,董氏的下一代四王、八大山人、龚贤等人的作品。并把董其昌作品中存疑的作品和他的真迹放在一起,其中有一张就可能是他的学生仿的。这样把他的真迹的画面感和另外一张形成一个对比,让你明显感觉到真迹之高妙。

我记得咱们老师姜宝林先生说过(对李洪贞),董其昌以“清”为主,清是他很高明的地方,他磨墨之后会撇上面一层用,那么这就是他的“清”从材料角度的一个体现;另外,他落墨非常讲究,笔意明确,笔的使转、提按着意颇多,一“气”贯通而分割有致。在看到他真迹的时候,明显感到他运笔书写性中孕育的苍茫感,和这其中带有的凝练与圆厚,清雅与浑朴。运笔起承转合都非常明确,没有一处是随便为之的,皆使气写出,运心布局。咱们一直在说传统,传统中国画是书写性的,运笔在一幅作品中非常重要,但是有多少的画家能够做得这么高明。所以董其昌是一位非常了不起的画家。并且他影响了很多人,百年而未衰,可以讲明清之际皆是他的“足迹”。

这个展览非常综合地展示了他以及以他为线索的山水画之美,包括和前人以及和后人的这种关联、对比,后人比如八大山人、四王(四王展示出了王原祁的作品),还有他的小弟子龚贤的一张《木叶丹黄图》。此图是一张立轴,是龚贤中后期作品,那么,从前人和后人的作品里面明显地感觉到董其昌的脉络,他承董源而来的阴阳意趣直接灌注到龚贤的艺术中,而八大山人取其梗概而分割画面。八大更有抽象的美,龚贤具备蕴藉中的冲和之美,他们都因董氏而上溯五代宋元。若从董其昌某些局部去对比董源的某些局部,则更为明显地能感觉到他对阴阳(西方讲叫做受光和不受光)的这种把握。此展确实可使人们认识纵向轴中的董其昌。

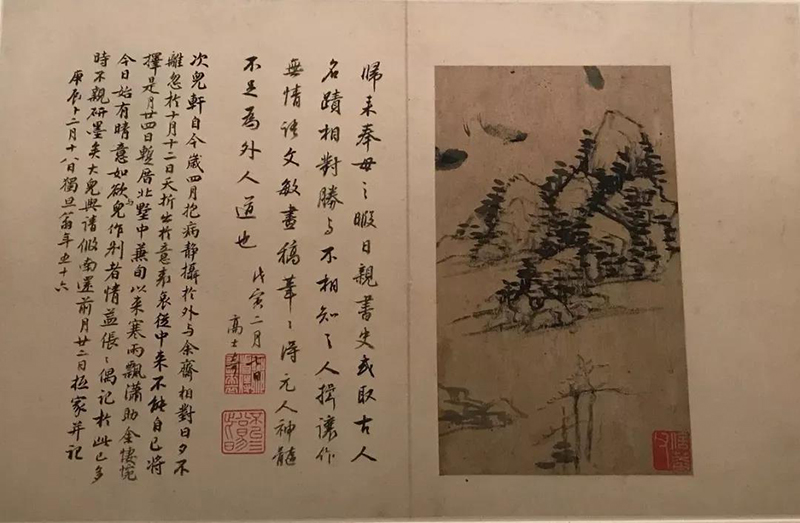

▲明 董其昌(局部)

高居翰谈到龚贤那一代人受到了西画的影响,当时利玛窦到中国来,南京算是他最重要的一站,他在南京留下许多西方铜版画。这些铜版画都是传教士带来的基督教传教的材料。龚贤肯定看了这些,所以受到了影响。而高氏自此认为龚的艺术来自西方。后来南京有一个叫做李蓓蕾的学者有一篇文章就谈用光,就说用光不是西方的专利,是我们中国人的专利。所以,看过他们的这两篇论文之后,我在自己的博士论文中专门有一个小专题谈阴阳,中国古人不是讲用光,而是讲阴阳。他是把受光和不受光的这种视觉感受转换成笔墨的阴阳关系如同山石正面和侧面的关系一般,在画面做纸上平面的转换推移。我自龚贤将此问题说出了,董其昌此等画面关系亦可明确。其实,在上博,我在董源的作品就明晰了这种画面关系,而董源的这种关系被董其昌发挥出来强化了。因为董源的作品大都是绢类,而董其昌的作品是纸本。那么纸本在墨晕开的时候更有强化感。董其昌的时代画家会因材料而去改变这种用笔和结构方式。这只是我谈到的一个点,其实是有很多点可以谈的,而这些在原作里面会看得更清晰,这是我最强烈的感受。看如此纵向轴中的原作能直接看到一位画家乃至他的脉络里面的艺术本质,我可以说不虚此行收获颇丰。

▲明 董其昌

另外一个,我建议大家不要一直抱着画册来看,画册画集都是印刷品,印刷品是油墨转换的笔墨关系,其实是油墨关系,这种油墨关系和原作对比的时候会少了很多东西,也会引起误导,最好的印刷品也只能做到五六成。大家一定多看原作。

▲明 董其昌

董其昌以佛家禅宗喻画,倡“南北宗”论,我们知道南北宗论是指中国画史上文人画家与职业画家两大不同的风格体系。这似乎与佛教的南北宗有某些关联,这一问题想请李洪贞老师谈一谈。

李洪贞:董其昌是一个备受争议的一个人物。为什么备受争议,因为文人画发展到晚明,董其昌将其转了一个方向。刚才聂松说到王原祁,王原祁对董其昌的艺术非常崇拜,他说董其昌在画坛上的功绩“犹文起八代之衰”,对他的评价非常高。说董其昌对绘坛的贡献,犹如唐代韩愈在古文运动中的作用一样。王原祁是董其昌绘画理论的实践者。

在董其昌那个年代,文人参禅如同品茗一样,禅学义理渗透到晚明文人生活的各个方面。南北宗论就是在这种文化背景中产生的。董其昌的“一超直入如来地”之说,其实就是禅家的术语。董其昌不仅受到禅家的影响,实际上受到的儒家的影响也非常大。刚才聂松也说到,董其昌以清淡为宗,这是董其昌绘画的一大特色。一谈到董其昌,大都认可禅学对其绘画艺术的影响,其实,我认为董其昌受儒家的影响更大,你看董其昌的绘画,就给人以文质彬彬、非常儒雅的这么一种感觉,董其昌“南北宗论”来自禅家“南顿北渐”对他的启示,一般都会把他的绘画艺术定位于禅宗思想下的艺术观。但是儒家的思想在他的画面里面,也有很好的体现,他的绘画以“淡”为宗,其中就包含了儒家的思想。他生活的时代,正是心学鼎盛的一个时期,董其昌的绘画,也可以说儒家心学思想在绘画领域中的一个落实。我的意思是说,儒释道三家对他的绘画艺术都有影响。

历来画家对于董其昌的绘画艺术褒贬不一,有非常认可的,也有持反对态度的。徐悲鸿就说过“董其昌毁掉中国画200年。”在董其昌身后200多年,画坛深受其影响。画家基本都是董其昌绘画理念的实践者。实际上,徐悲鸿与董其昌,他们的艺术价值取向是不同的。落脚点不一样,所以得出的结论也不一样。

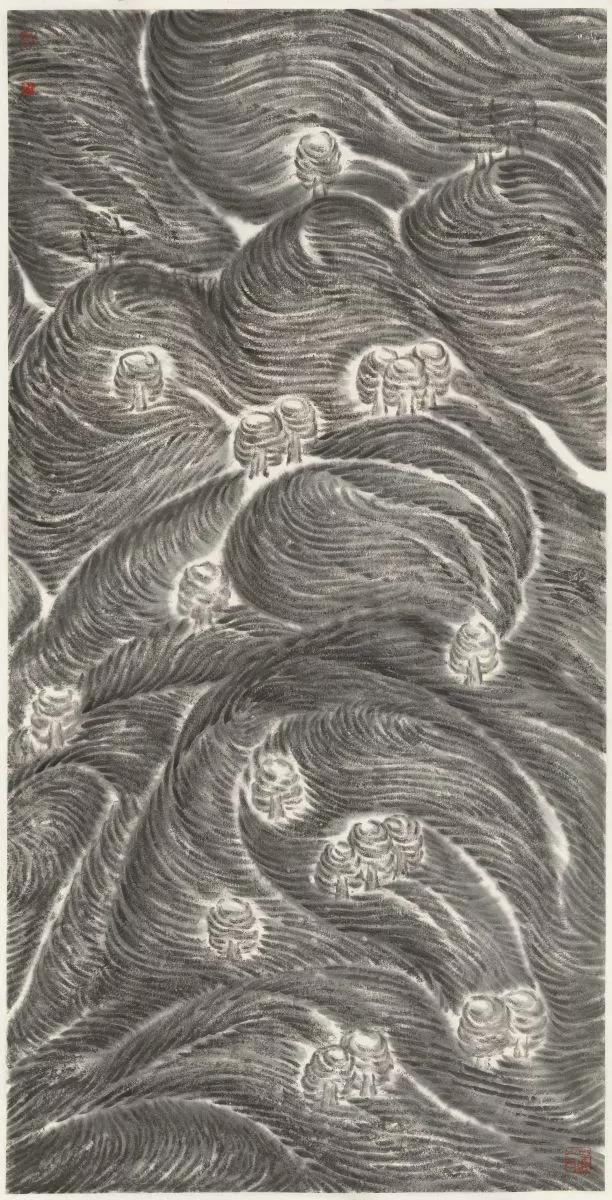

▲聂松 齐物·山兮 138*69cm 纸本墨笔 2018年

傅抱石就与徐悲鸿的观点不同,他说董其昌“把萎靡的翻成灿烂”,对董其昌非常的认同。但是傅抱石在笔墨上还是欠缺一些的,他缺少中国传统书法的东西。但是他在艺术境界上对中国画的体悟很深,他认识到中国画是做什么的了。我们不能说中国画就只是文人画,有文人画,还有非文人画,即“画工画”。对于所谓“画工画”也不能一概否定,只是二者的着眼点是不一样的。画工画是描摹自然,再现自然,这是有历史渊源的,他们认为绘画就是要有“形”,要“类”。当照相机出来之后,绘画功能受到了冲击。西方的一些画家也说:“难道艺术就只是自然的玻璃外壳吗?”关于这一点,中国远比西方觉醒的早。所以当西方画家看到中国画、接触到日本的浮世绘,受到很大的启发,这正是东方的艺术魅力所在。

▲李洪贞 观得清乐 136*34cm 纸本水墨

聂松:实际上是日本画的装饰性碰撞了西方,你刚才说的时候,我就在找我微信里收藏的一篇文章,讲的是高居翰看到的一幅《止园图》,是张宏画的。中国当代研究美术史的专家很少去谈张宏,他不在文人画的视野中。

李洪贞:因为张宏在当时不入流。在当时就是董其昌所说的“画工画”。

▲李洪贞 竹林系列 220*120cm 纸本水墨

聂松:其实,我看高居翰文章时,有意了解了张宏的画,因为高氏裁切了很多作品,将这些局部进行对比研究。而我做博士论文时以此方法去研究龚贤作品,得出龚氏画面形式语言的某些规律的。这是非常具体的研究画面的方法。台湾石守谦先生也是采取这种具体深入研究画面的方法得出美术史很多规律的。高居翰先生的优势在于对材料的收集,然而他研究的方法和中国不一样,他会从另外一个视角切入。读他谈《止园图》文章的时候,我就把微信的图片放大。其实张宏虽然被董其昌认为是不入流的文人画,但是他局部的笔墨非常好。他会把笔墨组织成园林,把园林平面化,就有点像古代的地图。古人的地图之中就潜藏着古人的智慧,他不是具象的,而是记录性的,是指示性画面。而张宏就做了一个记录性的画面处理;只是,他以笔墨为之。

▲聂松 齐物·弦 138*69cm 纸本墨笔 2018年

李洪贞:他适合西方写实的艺术观点,中国画如果按照张宏的脉络发展可能会是另外一番光景。而董其昌走的是另外一条艺术之路,也就形成了另外一番风光。

▲聂松 齐物·天风 120*240cm 纸本墨笔 2018年

聂松:我非常赞成洪贞兄这个观念。

李洪贞:实际上董其昌反对“为造物役”,反对被束缚,提倡笔墨应从图像生成的功能中解放出来。但是四王的后继者们,似乎又落入另外一个死胡同当中去了,变成了为笔墨而笔墨。反而四僧的绘画更加鲜活,真正继承了董其昌艺术思想的精髓。对此,学术界也有争论。

聂松:是的,你像四王、四僧中,四王里的王原祁是姜老师曾在解读故宫武英殿的讲课中提及并做了研究的;而四僧中的八大山人是简化了的董其昌程式,而王原祁就是正常的笔墨程式。一个是简化了独秀之后才提出来的。

▲李洪贞 空间.M 59*66cm 纸本水墨

过去在四王的时代,没有四僧概念,只有四王,因为四王是皇家推崇的。而古人总把“四”“七”作为一个突出代表团体的量词,比如“竹林七贤”、“四僧”、“四王;而四王因为他们的家族关系,就形成了一个系统。这种系统由于皇家的推崇,就形成了一个流派。而四僧,在过去都是散落在民间的,所以他们更独立,因为这种独立,他们便自由发展。而且他们因为这种自由而不受皇家的影响。

四王则不然,比如说王翚画《康熙南巡图》,皇帝要他做此事,他花了很大功夫去做。王时敏也是帝王影响出的画家,王时敏的爷爷叫王锡爵。他跟董其昌交情厚,他比董其昌大一些。王锡爵请董其昌去教王时敏,他是住在王家交王时敏画画的,所以王时敏是嫡传。后来,又有王鉴、王翚、王原祁这么一个系统。这个系统因为世家的关系拧在一块儿,但是四僧不同,他们散落在民间。虽然八大山人朱耷是明朝后裔,但是当时改朝换代了;石涛是明靖江王后人,靖江王府在石涛2岁的时候就被烧了,他是被仆人给背出来的,所以他从小没有一点皇家的气息。他们都散落在民间,他们更自由,可以更单纯地完成画画这个事。

李洪贞:所以,四僧与四王实际上都是董其昌艺术理论的实践者,关于这一点,在学术界应该是有共识的。