2019 年春节刚过,我满怀激情,带着诸多问题来日本东京国立博物馆看“颜真卿:超越王羲之的名笔”大展,足足看了两天。《祭侄文稿》《自叙帖》《虹县诗》《试笔帖》等名作看了五次以上,很是满足。

感兴趣的不仅是难见到的《祭侄文稿》《试笔帖》等,怀素《自叙帖》的真假、隐掩其中的书写现状,即是摹写(钩摹)、影写,还是临写等疑问同样是本次品鉴的重点。

之前,出于自我研习的需要,我一直关注启功、傅申、朱关田、黄敦、穆棣、李郁周、张紫石、张宏亮、陈书国等学者关于鉴别《自叙帖》的文章。

当然本人的赏读与专家鉴定相比不可能巨细靡遗,因为没有机会识读题跋部分(没全部展出),即便能看到画芯中的收藏印也无法鉴定出真伪(无法动用器具,也没时间),只能从画芯部分的笔墨表现,望闻问切,尤其从技术角度,从精临的经验及临仿古迹的心理出发,用临摹中会发生哪几种情景的可能性来指引我们的想象,期望对《自叙帖》有更深的了解,更好地调整学习唐人大草的态度。

怀素《自叙帖》,台北故宫博物院藏。纵28.3 厘米,横775 厘米,126 行,698 字,纸本,纸蜡黄,色沉,纸表稍粗。映入眼帘的是前六行,据传为宋苏舜钦“补璧”,纸色与后段卷子略有不同,稍浅。但明显感到作者超一流的用笔及超强的领悟力,老到之至,无论气息还是笔法等要害环节与后文惊人地相似。

这说明怀素笔法,对时人而言实非难事,并有传祚。北宋,去古不久,摹古、仿作之风又盛,这种笔法和气息对于书写高手来讲并不困难。据清卞永誉《跋怀素自叙帖后》载:“藏真《自叙》世传有三:一在蜀中石扬休家,黄鲁直以鱼笺临数本者是也;一在冯当世家后归尚方;一在苏子美家。”苏子美即苏舜钦,苏家长期收藏该作(也可能是高仿本),几代人的研习、入古,对临《自叙帖》,自然别无二致。苏舜钦兄苏舜元更善草书,“舜钦不能及”。

当然,这不得不让我们产生联想,既然苏舜钦的书学修养有如此功力,能局部补缺,那他也很有可能对全段文字进行摹写,或者说,整个《自叙帖》卷子都是苏氏所临。还有,出于收藏心理,为了手卷代代传续,不被巧取豪夺,临仿出赝品来迷糊世人,确保真本藏匿的安全性也是十分必要的。

至此,我们要分析一下苏子美。北宋时期,无论是政治改制还是诗文出新,他都是改革派。北宋初,文风浮艳,苏舜钦与穆修等倡导古文及诗歌改革,“学古为道”,针砭时调,恢复“韩柳”散文传统。欧阳修《苏学士文集序》云:“子美之齿少于予,而予学古文反在其后。”高度评价他在诗文革新中的地位,虽诗风生硬,不够含蓄,但构想奇特惊人,充分表明了他“原于古,致于用”的文艺观。后因王拱辰之诬奏,削籍为民,逐出开封,来到苏州,建沧浪亭,隐居不仕。如此,苏舜钦过着恬淡的生活,好酒,临习书画自然也是逃避世事的方式,“善草书,每酣酒落笔,争为人所传。其雅逸旷远,人以比李太白之在江东也”。欧阳修评其草书云:“自苏子美死后,遂觉笔法中绝。”黄庭坚也赞曰:“苏子美、蔡君谟皆翰墨之豪杰。”南宋的刘克庄甚至认为他们是“草圣”,云:“二苏草圣,独步当朝。”应该说,苏家对草书的钟爱很大程度上与藏有《自叙帖》有关。由于长期对临,书写功夫超群越辈,在超然功夫与复杂的藏宝心理作用下,决定了《自叙帖》今天难辨的传序现状。

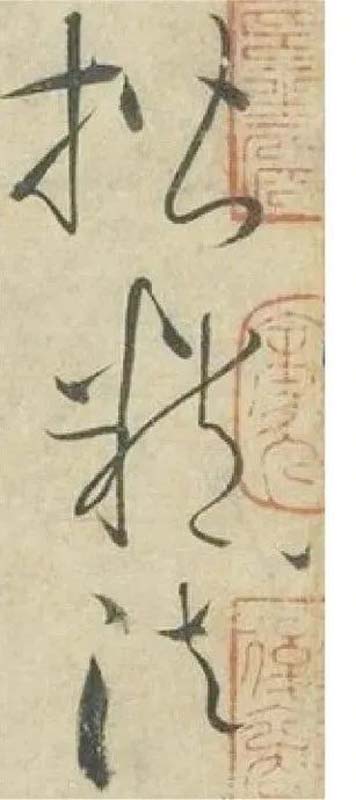

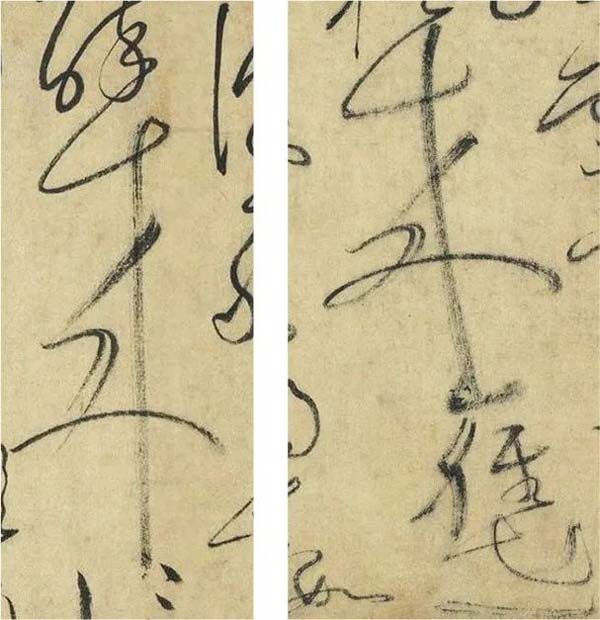

图1 唐 怀素《自叙帖》局部

图2 唐 怀素《自叙帖》局部

通览全卷,手卷上沿似留有“浅蓝色”污迹(尤其在左边上沿),疑是多次装帧或摹写等原因所致(图1)。最大疑惑是:“逸,超绝古今”与“楷法精详”,这两行之间有一个点(图2),不知何意,似乎中间还有内容,这个点与左右文字皆无关联,又明显不是笔误。因为这个点写得很是认真,明显是作者当一个正常点画来写,绝无怯意或掩饰。

按照傅申先生的解读是:“故宫本‘精’与‘法’之间有个小钩,表示两个字颠倒了,颜真卿文章、董其昌临本后的小楷释文都是‘楷法精详’,文彭释文也将小钩注明。”但似乎另有蹊跷,因为这两行间正好是接缝处。

我们也不能完全信任董其昌和文彭等的释文,尤其是文彭,他也是作伪高手。猜测一,按照我们书写手卷的习惯,有时中间一段有错讹或不精彩的部分,于是进行裁剪重写,然后再镶嵌其间。如此会留存一些点画在左或右的卷宗上,如要去掉残留点画,由于行间不直,裁剪会有损保留的正文点画或文字,于是会无奈地残留点画在卷宗上(因为这个点就在接缝处),这也不损害审读和艺术的美。但没想到该卷宗流传久远,“一点”成谜。猜测二,这两行间或许还有内容,在流传或装帧中被遗失,而成这一“残点”(如果从历代对文字的解读和释文来看,这可能性较小)。

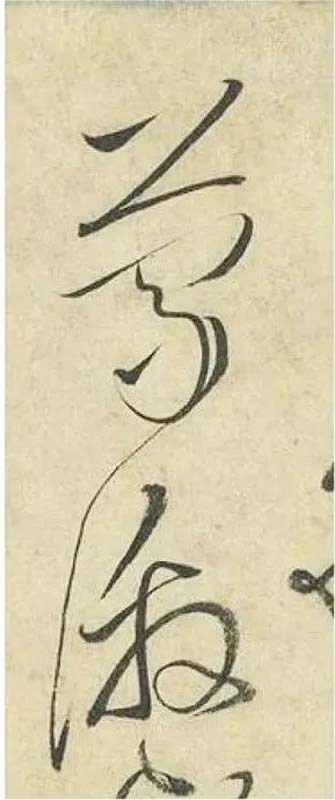

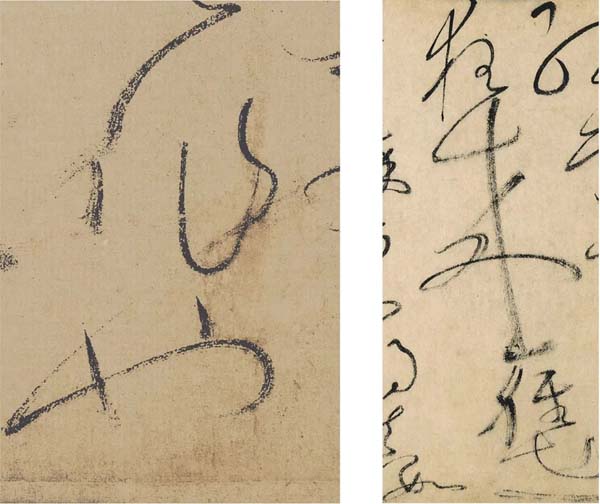

再看《自叙帖》的用笔。严守中锋之道,笔法精美,特别在转折处,中唐以来复古之风导致的篆籀笔意,在书写中得到全面呈现。总体圆转自如,少有侧意,除“激切”等处有些侧锋之感(图3)。

图3 唐 怀素《自叙帖》局部

中锋主要表现在转折圆润,“似古钗脚”“为草书竖牵之极”,也即所谓“折钗骨”之意,这在本件作品中表现得淋漓尽致。不仅这样,中锋之意还体现在点画的立体感上。准确应用中锋的表现是,点画的外观呈两边光或两边毛,这可以通过放大镜对原作或印刷品进行甄别,为什么要强调这一点,主要是为了对本件作品是映写还是精准的对临进行判别。

《自叙帖》的中锋点画主要呈现了这样的用笔,这种用笔也是书写过程中不易把握的,它需要理性和坚实的稳定感来控制点画在一个基本的范围内频动,它不需要张旭《古诗四首》(尽管也是后人伪托)中提按明显的才情式发挥。而且,《自叙帖》还擅长运用涩笔,在枯涩的点画中表现中锋之调,这种点画往往是两边毛而中间黑,枯涩中有一黑线(图4),立体感非常清晰。

图4 唐 怀素《自叙帖》局部

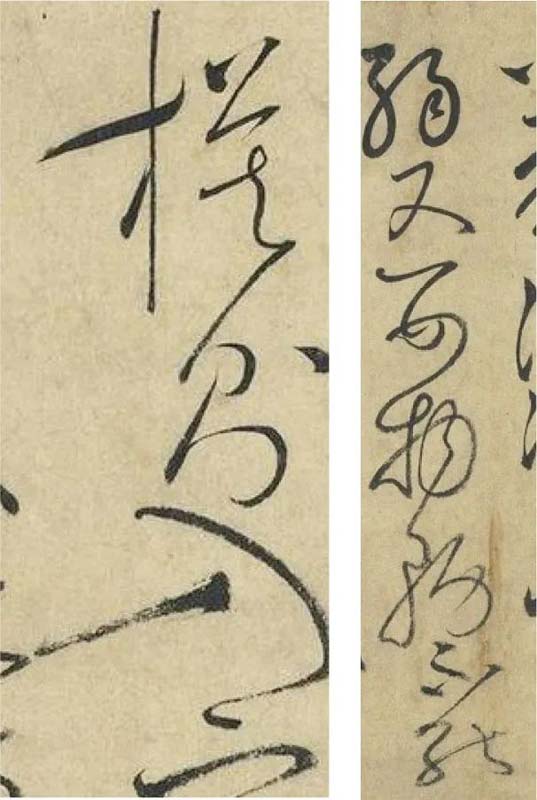

这不是一般所谓映写就能掌握并表现的,即便是当时最高的摹写高手也是难能奏效,显然是临写技术、把握能力超强并稳定性极好的作者方可掌握。也只有像“二苏”之圣手,方能在长期对临中,留存与原帖十分相近的稿本,然后连接“复原”。除中锋用笔外,文中“颠”字的草书,其左边的笔意有张旭《古诗四首》的痕迹(图5)。

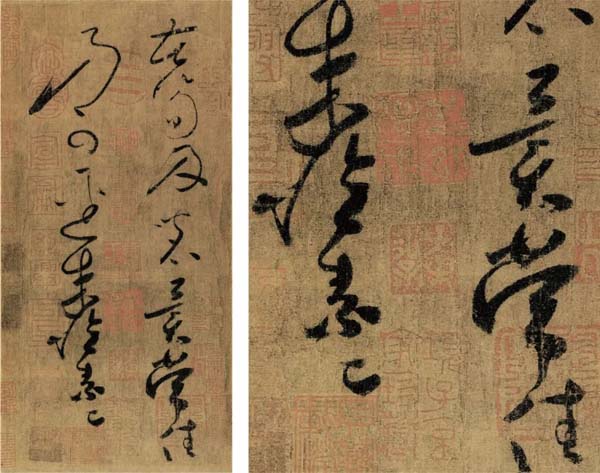

图5 唐 怀素《自叙帖》局部(左) 图6 唐 怀素《自叙帖》局部(右)

这种点画在整个《自叙帖》中是少见的,显得尤为突兀,当然还有占据一行的“戴”字也是如此(图6),他的用笔与其他部分的笔法有着很大不同。笔法上主要呈铺毫掺入平刷,但绝不是摹写所致,尤其是“戴”字的“斜钩”,充满弹性,这足以证明该帖不是摹本,是写本。而《自叙帖》用笔的最主要特点是点画与点画之间的弹性相接。对于点画的弹性而言,要保持这种书写运行过程中的弹性是作品确保神气的重要手段之一,如果缺少这一点,则徒有点画耳。

这也是这件作品不是一般映写而成的原因。如是映写,在书写中这种弹性就很难完成,点画虽与原帖较为重合,但精神面貌就逊色很多,台北故宫博物院《自叙帖》的精神状态还是较为完足的。如果不映写,纯临写,可能就会造成临本点画与原帖存有较大出入,或者是,在临写中采用映写与临写双重手段而成。还有,文中有个“戴”字,不仅充满弹性,且带有情性,情感统摄运笔,动作夸张,这种书写是很难进行映写的,其中的飞白及飞白间的跳跃性笔墨也很难进行摹写,还有相当多的干涩笔画,是不能进行摹写的。

从书写技术的角度来看,只能是进行不断的临写,不断的笔墨尝试,才有可能出现与原帖较为相合的自然与和谐,因此,台北故宫博物院《自叙帖》是临本的可能性极高。这与王羲之的不少唐摹本字帖及《万岁通天帖》来进行比较就可以得知,尤其是飞白的处理,在摹本中是极为不自然的。因此,台北故宫博物院《自叙帖》应该说是临写本,这对于一个常临《自叙帖》的后学来讲,稍做留意,这些疑问应该会自然发现。

在此,我们对怀素中锋用笔还可做更多想象。这不仅是魏晋以来笔法不断拓展、异变的有力证明(尽管是临本),也应该是唐人书写姿势与南北朝时期有所不同的结果。

魏晋南北朝时期文士书写往往是席地而坐,因此,书写点画飘逸、流美,总以带有侧意的起讫呈现在我们面前;唐以来的书写渐渐从席地而坐的姿势过渡到垂足而坐的架势,往往平腕执笔,毛笔与纸表易成较为垂直的势态,又在盛唐以来复古书风的映照下,点画外观呈厚重、质朴的倾向,笔法较多地应用圆转加绞动,点画的内质由起讫的婉丽和中段流美转为老辣的中间黑两边毛的立体形质,这种点画不仅在《祭侄文稿》中表现,在《自叙帖》中更是全面地展露(当然这也不排除他们有师承的因缘)。

显然,高脚案桌,垂足而坐的书写,执笔更稳当,尽管也会悬腕而书,但执笔的稳定性比魏晋时期的执笔要坚实得多,这样更利于行笔、运筹。但有一点是,由于执笔的稳当,而意外之趣流失,匠气渐生。魏晋书风的流便、飘逸逐渐向注重法度做趋势性演变,尽管宋人尚意,也难得晋人风流(当然还有其他文化原因)。

再看其章法,《自叙帖》主要呈上浓重、圆润,下干渴、轻灵,点画也相对细而劲挺。从局部看,手卷后部的“不知语”这一行与前文的感觉(气息)是明显不连贯的,非一气呵成。还有,“形怪状翻”这一行与后一行也是形连而气断。但是这种感觉看印刷品是难能发现的,而从墨迹鉴别,这种不协调感就愈发明显。其实这种“断气”现象在文中不少地方存有。我们可以想象,这是一件分段临写,再装帧连接而成的临作。

对临本与原帖基本相一致的可能,或者说可操作的空间是,对原作进行局部临写,各个击破,而后截取相对准确的部分进行连接,然后在装裱中连接成篇。作者在字法、笔法上是可以有所控制的(《自叙帖》在这两方面有着趋同性、稳定性),但行笔总有体势,在行距上是难能驾控的(有件《自叙帖》刻本就是行距较为垂直),在墨色变化上更难以调控。但这已经很难把《自叙帖》的不同版本来进行比较了,因为墨迹本就一本(宋元时期流传版本较多,北宋时至少有五本),流日残本的气息显然逊色太多,可靠性更值得商榷(图7,图片来自贺宏亮《对傅申关于怀素〈自叙帖〉“三胞本”说的辩证》),其他都是刻本(契兰堂本,图8)。

图7 唐 怀素《自叙帖》局部

图8 唐 怀素《自叙帖》局部

这只能从我们精临古帖的经验出发,假如作者真是分段处理,则这种不贯气的构图就很能说明问题了。当然,还有《自叙帖》的接缝尤其多,有十五张纸相接,十四个接缝处盖有较多的骑缝章。因此,我的观点是逐步分段精准临写,再截取气韵相合的段落进行装裱组合成篇。

另外,对于这样一件巨制的临写,原则上也不可能一次性临完。一个超一流作者精准临古所消耗的体力或能量是极大的,注意力稍不集中,就前功尽弃。

今天,一些年轻的临古高手,来临一遍《自叙帖》也是极累的,且左支右绌,少有中意者。因此,本件作品是多次临写,然后截取神似的局部进行装帧连接,或者步步挺进,临一段是一段,通过局部的准确临写,通过相当长一段时间来临完全篇,这样可以保持精力集中和局部临习的准确性。这是一般临习的手段。当然,古人仿作的手段较多,有摹、有临,也有临摹结合,更有映写、映临并用。至于映写,点画的准确性可以提高,但点画的质量是难以保证的,尽管宋人离唐人较近,但无论书写工具还是材料,都是极具考验的。顾此失彼是时犯的错误,因此,采取局部挺进、段段消灭的策略是较为合理的。只要不是摹写(摹本的墨色僵硬),其他几种方法都会导致伪作与原帖的较大差异,而伪作与伪作之间也略有不同,但大同小异,似出同一母本。这就是我们今天看到的几种不同的《自叙帖》版本。

还有,在通览《自叙帖》时,会有一种感觉,即“理性”。草书应该是偏情性的多重元素的发挥,情理相合,理是法,是技术。但必须在情性的流露和统摄下,才能完成魔化的神妙结合,从而达到神性的高度;不是在一种预设和设计下完成的技术化处理。《自叙帖》的理性也是解读该作是临写还是一气呵成的巨制的衡量标准。偏理性是草书的大忌,也是区分草书水平高下的主要因素。

应该说《自叙帖》中点画的质量和单字的情性是达到了较高的草书境界的,而通篇的协作,除最后部分出神入化之外,几乎都是在较为理性的状态下完成,并非帖中内容赞许的那样神出鬼没,惊天地而泣鬼神,更非“李杜”般的夸张。该作的气象是整体性拘谨,尽管有着最后的高潮,但不能掩饰通篇的矜持,这显然是书写中有着太多的心理负担。应该说,在临摹状态下的书写局限及心理压力,是导致《自叙帖》气息偏理性的重要原因。

一个真正的草书家在自由书写时,表现“神性”是主要的,不会专门来考虑点画的中侧与否,只是通篇的驾驭力和字形上的奇思妙想,以及局部的动荡或开合,当然还有整体章法上的瑰异构思。也只有这样才符合唐人对怀素的诗性描述。但从墨本《自叙帖》看,显然不是。

至此,对于《自叙帖》是否是临本,已经明朗。从一些草字的写法来看,显然破绽更多。当然,来之前对傅申、朱关田诸先生文章有所了解,带着问题来观看,似乎面对《自叙帖》时更有意趣。

图9 唐 怀素《自叙帖》局部

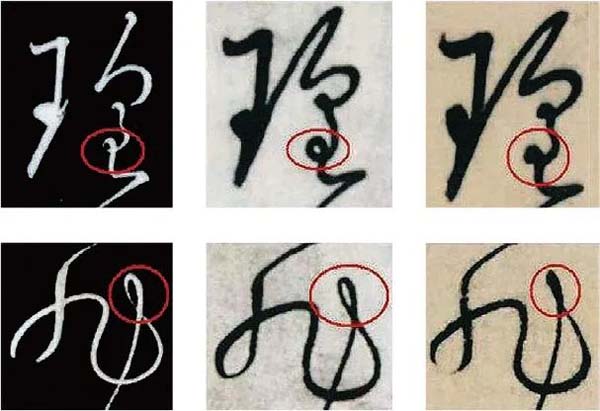

(1)文中有两个“来”,“来”草书的第二撇(图9),是破锋导致,从印刷品上看,很难看清里面的运笔动作。但审读墨迹本就似乎明了了,这两撇是由两次完成,两个“来”都是同一手法,显然临写者对破锋的笔墨形态,以两次重笔巧妙磨合,更为符合真本,这是从临写心理出发的判断。而作为一个书写高手,尤其是对怀素这样充满情性并借酒而书的高手而言,这种点画是不可能分两次来故弄玄虚的,正常书写应该是率性而为的一次性的破锋导致,即兴而成,更不会两次写的都差不多。这两个字差不多,似乎作者在注意些什么,应该有个“来”的原型在做参考,在仿古成风的北宋,“集古字”也并非米南宫一人独有,作假是群体性现象。两个“来”造型差不多,难怪朱关田先生对《自叙帖》生出是后人伪作的怀疑,甚至判断连文字内容都是假的。

图10 唐 怀素《自叙帖》局部(左) 图11 唐 怀素《自叙帖》局部(右)

(2)还有“作也”草书(图10),两个字的引带不是一气呵成,“也”的起笔处,点画细而锐,与“作”字的收笔不能成为有效的连接,“作”字收笔处,锋已散。显然“也”的起笔是临摹过程中经常用到的习惯性分段处理手法(这一现象还有待进一步观察)。

(3)“狂来轻世界”的“轻”(图11),草书“车”旁的破锋也是由两次完成。因此,就从上述三点来看,可再次断定《自叙帖》是假的,是临本无疑。

对于《自叙帖》的真假,国内对此帖真伪的评价是:启功于1983年认为是跋真帖摹;1986 年朱关田的判断是,后人集成此篇文字,全部是假的;1987 年徐邦达鉴定是跋真帖临;最具挑战的是研究《自叙帖》至深的台湾傅申的观点是映写本(2004),即“映写说”,偶加复笔修正,非摹本,更非文彭所摹,跋真,而且他还认为:故宫本与流日卷及契兰堂本为同出一人手笔,是经三度“映写”的“三胞本”。

当然,还有鉴定家张紫石的一真两伪的观点(2014),即怀素真迹是契兰堂本的母本,而其他两本是后世摹本。看来,鉴别《自叙帖》的真假、临摹、映写等,一直是争论的话题。

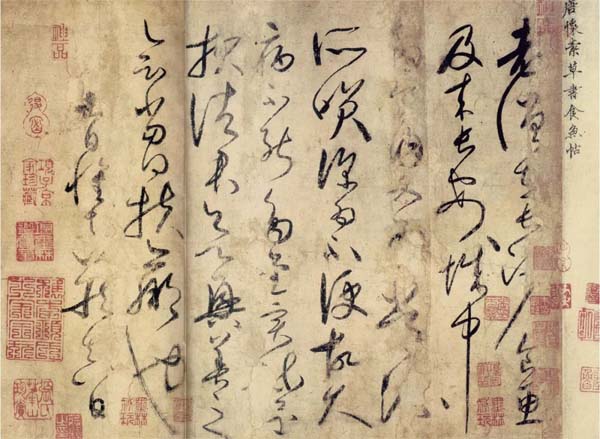

图12 唐 怀素《苦笋帖》(左)及局部(右)

图13 唐 怀素《食鱼帖》

最后,还得说一下怀素的《苦笋帖》(图12)、《食鱼帖》(图13),这两件作品与《自叙帖》风格有趋同性。但是,假如说《自叙帖》的点画气息是较为接近怀素草书的话,那么,《苦笋帖》更贴近怀素,而《食鱼帖》的临写应该在元之后,其点画的内质松散,中锋运笔的转折处,已有明人气息,不够严谨,侧锋明显增多。由于宋人善仿古、作伪,从《苦笋帖》来看,线条自信而张力十足,但下半段的章法处理,应该疑点重重,一派米芾的作秀(图12 右)。

结论,因为是随想,所以多了几分假设。从不少专家的鉴定来看,他们也没有得出很好的结论,甚至不断推翻自己的论断。

正如贺宏亮先生所言:“如果上文所述‘流日半卷本’可能是近代复制品的假设成立的话,那么它的参考材料既包括台北故宫博物院本,也包括契兰堂刻本,甚至可能还有某一件或者某几件我们尚不知道的材料。《自叙帖》台北故宫博物院本、流日半卷本及契兰堂刻本不是‘三胞胎’,而是一母(台北故宫博物院本)两子孙(流日半卷本、契兰堂刻本)。”这种假设也是成立的。大家言之凿凿,却又迷惑其中。相信,随着科技的发达和人们对草书认识的深入,对《自叙帖》的鉴定一定会有新的拓展。

——原文载《颜真卿及唐代书风》

(谭振飞主编,中信出版集团,2020年1月出版)