墨法亦称“血法”,又曰用墨之法。谈墨法离不开水。既是水墨,当以墨为体,以水为用。“墨分五彩”,墨法的运用源自于中国造纸术的产生,“笔墨”二字永远成为中国绘画区别于其他画种的本质特征。墨法在中国绘画创作中得到了充分的发挥,在理论研究中也达到了很高的程度。近代的黄宾虹、林散之尤其注重墨法,他们继承了明清以来用墨法的优良传统,不断发扬。书法墨法不仅使书法增加了韵味,还丰富了笔法,由此不断改变汉字的造型,大大丰富了书法的审美元素。不仅如此,也使得书法的现代气息不断增强,它使书法艺术在当代文化的转型中起着不可估量的作用。

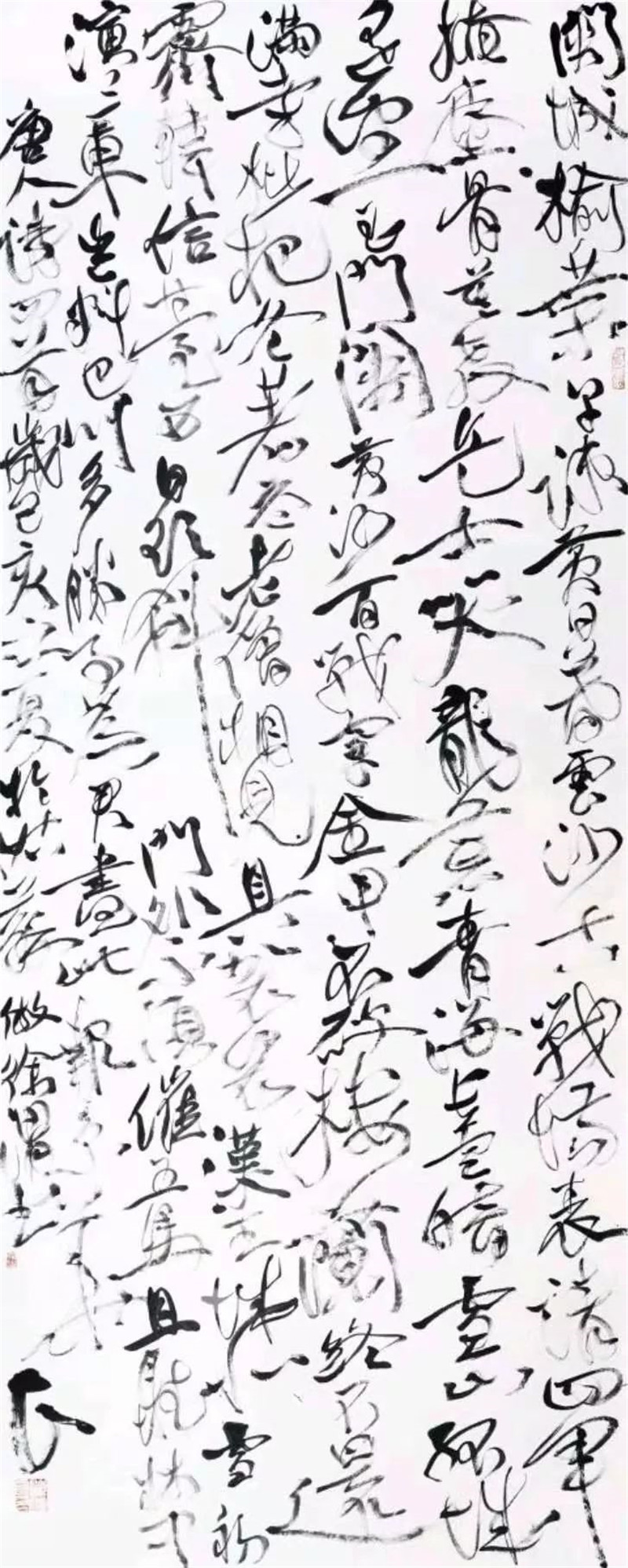

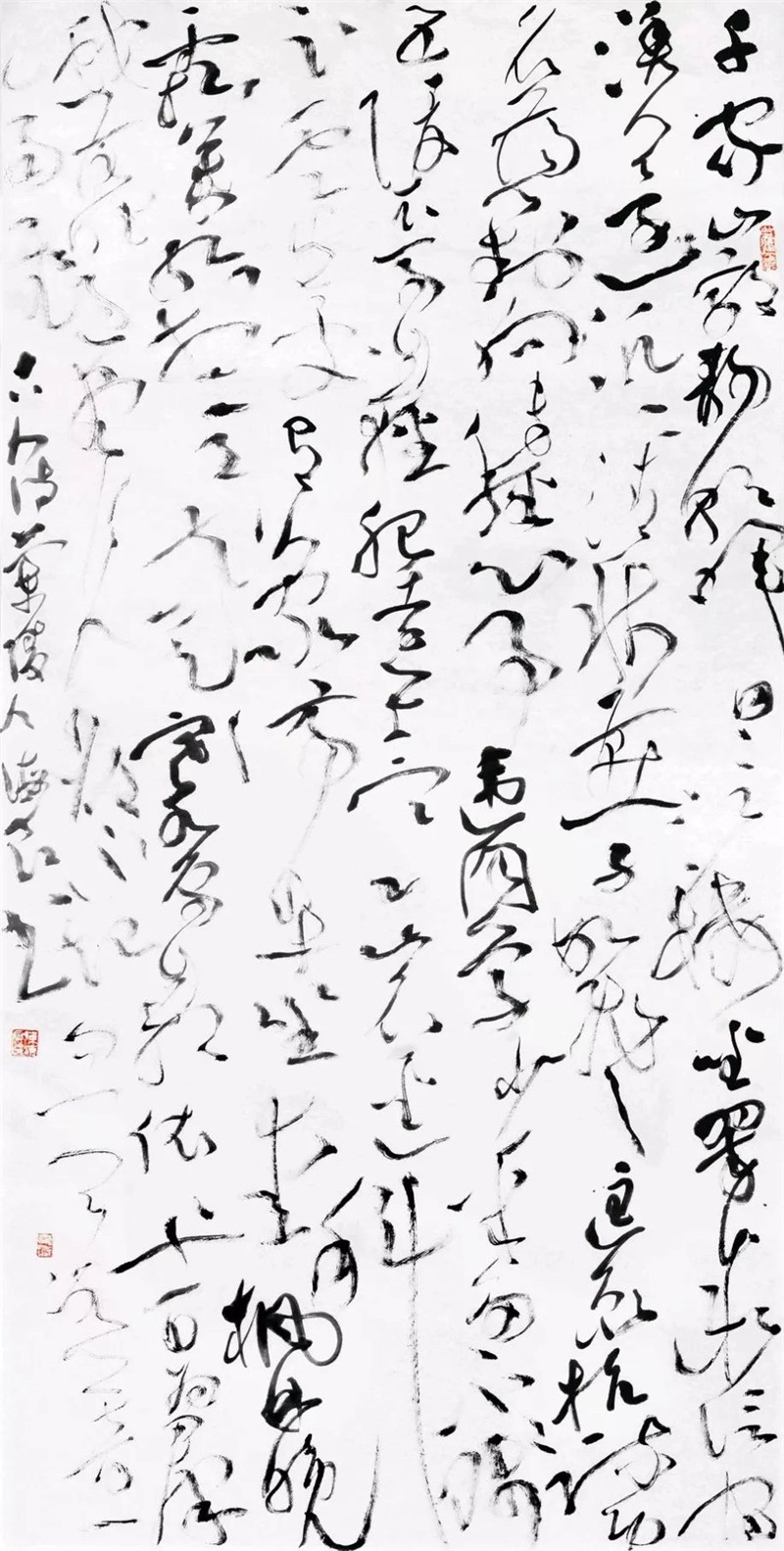

墨法是建立在笔法的基础上的独特手法,墨法活用是中国书法开现代气象的重要手段。包世臣说:“画法字法,本于笔,成于墨,则墨法尤书艺一大关键矣”(《艺舟双楫》)。墨分五色,即焦、浓、重、淡、青(与蓝绿相关的颜色都可称为“青”),书法墨法是随着历史的发展不断演化的,在笔法相对稳定的状态下,墨色在书法中的变化是最活跃的。由王僧虔的“仲将之墨,一点如漆”到孙过庭的“带燥方润,将浓遂枯”(《书谱》),再到笪重光的“生纸书大字墨稍淡,淡则笔利”(《评书帖》),显示出古人对墨法的不断探索并最终引入书法的审美范畴之中。尤其是王铎的“涨墨”,令人叹为观止。

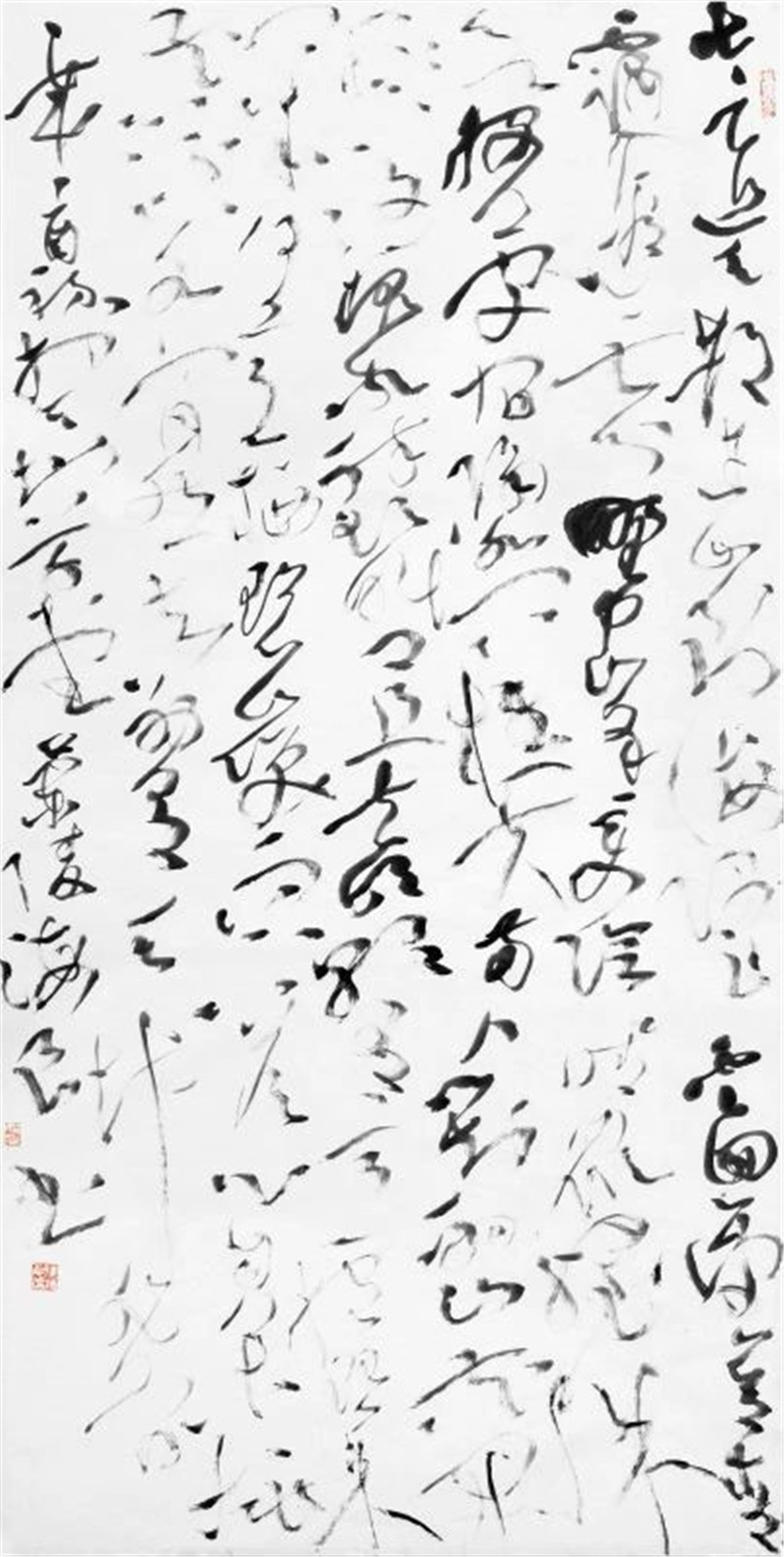

墨法已随笔法的组合变化而幻化出新的意趣,营造出另一番境界。所以,姜夔说:“凡作楷,墨欲干,然不可太燥。行书则燥润相杂,以润取妍,以燥取险。墨浓则笔滞。燥则笔枯,亦不可不知也”(《续书谱》)。又“墨太浓则滞,太淡则肉薄”(陈绎曾《翰林要诀》)。周星莲也说:“用墨之法,浓欲其活,淡欲其华,淡与华,非墨宽不可”(《临池管见》)。除此以外,还有“飞白”书,起源于蔡邕“见役人以垩帚成字,心有悦焉,归而为飞白书”(张怀瓘《书断》)。到了米南宫手下,“飞白”之法达到了一个高度。明清时,此法已广而用之。它主要是强调墨色在一个笔画中的虚实,也显示出这个字在通篇中的虚实。由于“飞白”的形成神妙莫测,一挥而就,令人称奇。总之,墨色的变化是自然有序,是建立在笔法基础上的为通篇的丰富变化、章法的神妙契合以及和谐统一服务的,而不是为墨色而墨色,为变化而变化,它既是为构建和谐章法的一个“外向型”手法,同时也是作者心灵的内在需要。用得好可谓锦上添花,妙笔生辉,也即人们常说的“干裂秋风,润含春雨”。反之则入俗道。

纸与墨是相互生发的书写材料,故孙过庭讲“纸墨相称”。也就是说,在书写前要了解什么样的纸适用什么样的墨(这里的墨指水与墨的调和状态)。生宣与熟宣的吸水性不同,自然对墨的浓淡有讲究,墨分五色往往要在特定条件下才能纸墨生发,当然作者的心境对墨法也起着很大的作用。纸墨关系也衍生出什么样的纸写什么样的字、什么样书体,也会到导致笔法应用的变异,生纸与熟纸对笔法的作用不尽相同。为此,这也牵涉到与用笔的关系,笔墨与纸张应是相得益彰。

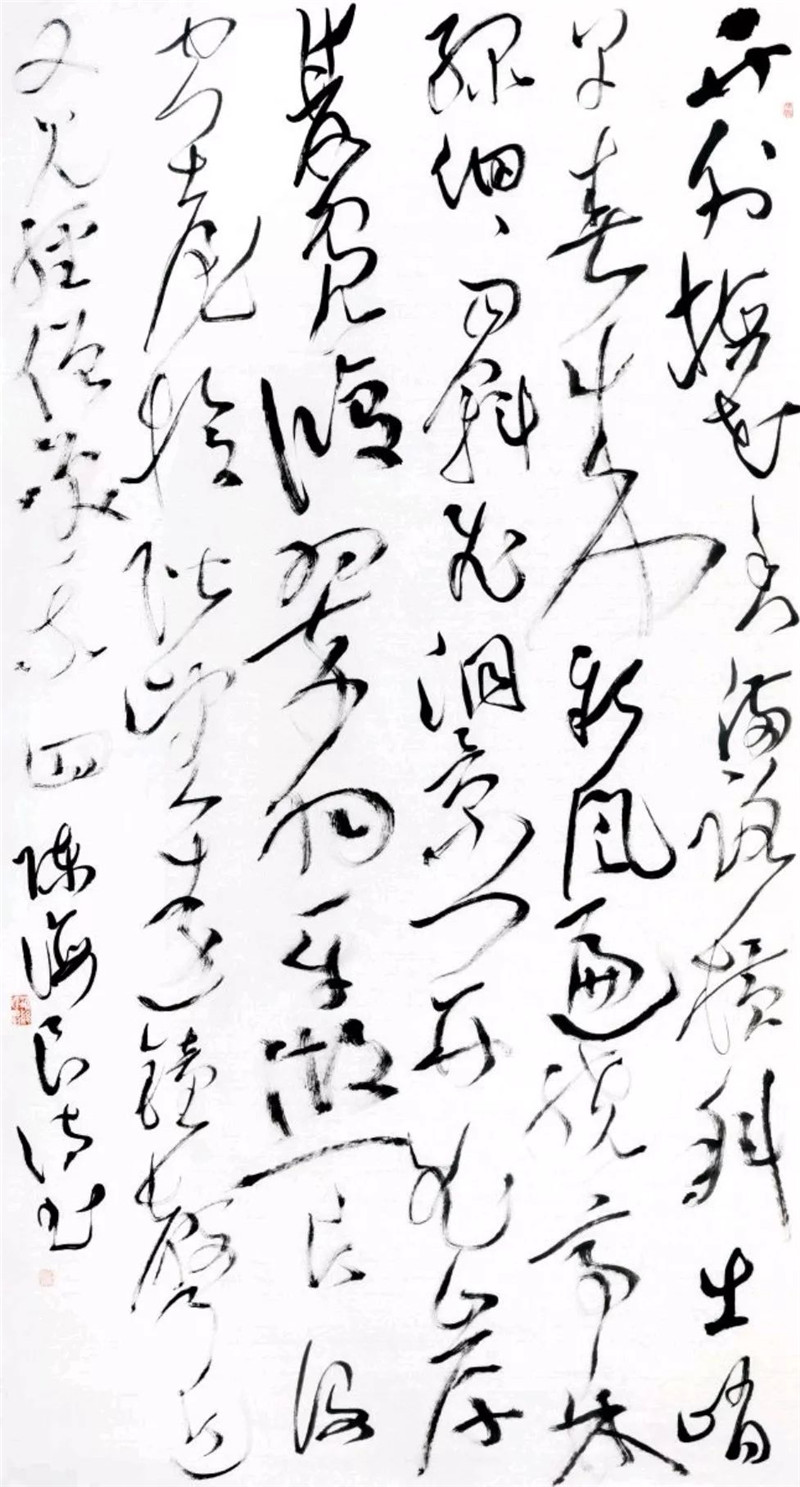

魏晋时期的墨迹及后来出土的敦煌写经等往往是写在麻纸上的,唐代的一些摹本常是“硬黄”,后来有了宣纸,纸张的品种也不断多样起来,现在还有“洋纸”…于是,纸张与笔墨的关系就这样建立起来,它们交相融合,随作者的心性而极尽锋端之妙。于是,笔调变了,风格变了,意境变了,字体也变了。如,“硬黄”纸长于表现细腻的精到笔法,擅于临摹古帖,尤其是魏晋名帖。所以,现在的一些“仿古派”常常用仿古熟纸。我在拟作时,为了更好地表现魏晋的意趣,在国内第一个使用了洋纸——卡纸(1998年),但纸质硬,笔法不精,恐有所失。书写的笔触清晰,笔调上可与魏晋的意味接近,但整体感稍差,尤其在墨色的应用上要偏浓。不过,在卡纸上写六朝墓志,墨色稍浓,笔迹润而有神,有魏晋神采(由于在纸张使用上作了创新,作品在“全国第三届正书展”上获了大奖,真是“适我无非新”)。不仅如此,还在洋纸上进行行草书的创作,以至于人们常常怀疑我用的是什么纸,至今洋纸的应用已经风靡书界了。

在拟古方面,尽管生宣也能表现精到的笔致,但生宣上表现的意趣和反映的精神面貌是异于古人的,由于生宣固有的与墨产生的奇妙效果又给了我们可以发挥的余地。所以,尽管现在的书法用纸变得多元,但生宣才是今后书法发展的宏大空间,因为古人在生宣上的用笔、用墨等还处在一个尝试阶段,生宣上的强大张力、淋漓的笔墨效果尽管已有先贤(王铎、黄宾虹、林散之等)进行了大胆的尝试,但生宣上的发展空间还有待我们今人的开拓。不过,生宣不易把握,今人常常回避,或玩点涨墨、宿墨,模拟一下王铎等笔法就算是妄为之举了,少有“造次”者,所以在书写意境上也难有突破,更不用说用笔、用墨与纸张间揉和之妙了,这一点要向绘画界学习。另外,今天的书法创作一直是徘徊在“仿古”的意态中,非常小心,“竞仿”成风,唯恐不及,沉迷于“古典”,这都有碍书法在生宣上意境的开发。