李永忠,字一忱。1986年就读于北京理工大学管理系,1990年毕业,获工学学士学位。1993年就读于首都师范大学中文系,1996年毕业,获文学硕士学位。2000年就读于首都师范大学中国书法文化研究所,2003年毕业,获文学博士学位。攻读硕士学位和博士学位期间的研究方向均为书法艺术,导师均为欧阳中石先生。2005年起执教于中国劳动关系学院文化传播学院,系北京师范大学书法专业兼职硕士研究生导师、中国书法家协会会员、北京书法院研究员、九三学社社员。

明代草书狂怪倾向论略

文/李永忠

字体的发展,特别是行书的出现,使草书在实用上的优势渐趋衰减,但这并没有使草书退出人们的视野,草书转而在审美领域中大放异彩。至迟从东汉晚期开始,草书家各尽所能,自觉地展开了草书的审美探索。至东晋王羲之、王献之父子出,影响后世的草书审美取向大致确定——前者以中正典雅为主,后者偏重于放逸生奇。王献之风靡于南朝,王慈、王志昆仲继其奇逸。王羲之见重于唐代,但真正眩人心目的却是张旭、怀素的狂草,那是王献之一脉的极致化。其后黄庭坚以理性态度创作狂草,虽然于狂草的感性恣肆有所偏离,但人们仍以狂草家视之,甚至黄氏本人也自比于旭、素。元代主流书家追慕王羲之的雅正之美,固然令人赏心悦目,却因新意无多而时常被附庸视之。

从以上情形看,尽管王羲之的地位无可替代,但在后王羲之时代,彪炳于草书历史的却主要是从王献之一脉生发出来的狂放的草书;相比之下,王羲之一脉的诸多努力总是归于黯淡。既然钟情于古典难以奏效,那么投身于浪漫就可能是明智的策略。明代众多草书家大概意识到了这一点,所以纷纷走上了浪漫之旅。不过,他们并不想追溯王献之,而是以旭、素为偶像,直接冲击狂草。他们始料未及的是,预期中的捷径并没有通往狂草的圣殿,却引向了狂怪的泥淖。

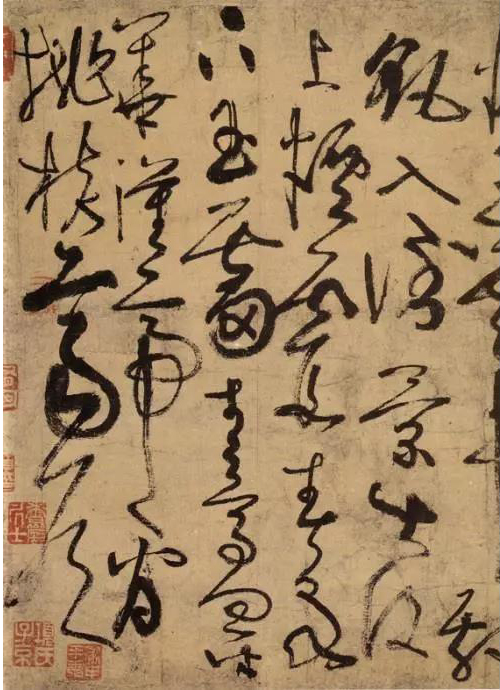

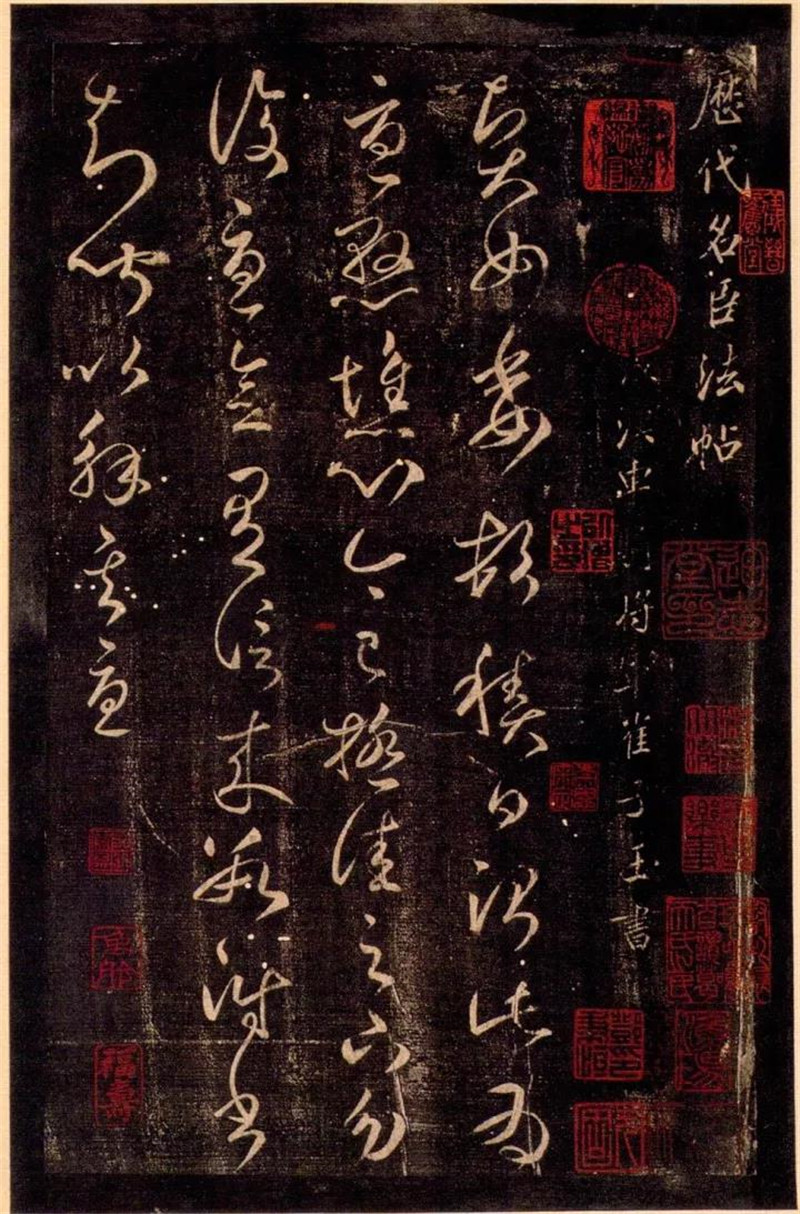

张旭草书

明人草书的狂怪化始于对狂草的字体认定。虽然张旭、怀素已经造成了狂草之实,但“狂草”之名直到明代才出现。明人开始将张旭、怀素狂逸一路的草书和模拟旭、素风格的草书称作狂草,完成了对狂草的字体认定。如娄坚《学古绪言》:“伯高(张旭)、藏真(怀素)相继以狂草名世。”又王世贞《艺苑卮言》:“徐天全有贞……狂草出入素、旭。”狂草名称出现于明代并非偶然,当时涌现了为数众多的狂草作者,狂草作品流布广泛,或许正是因为出现了逼人正视的局面,才不得不给它一个确定的名称。明人创用的狂草概念在当时和后世都产生了很大的影响,直至今日,人们仍常常将草书划分为“章草、今草、狂草”三个构成部分。

应当指出,“狂草”一词本身无所谓对错。然而,以“狂草”为字体名称就有些尴尬了。这是因为,只要是一种独立存在的字体,在具体的创作中就既可以狂,也可以不狂,正如清代刘熙载《游艺约言》所指出的那样:“有狂篆、狂隶,有庄行、庄草,庄正而狂奇,此亦裒益平施之理,达者自知。”如果“狂草”是一种字体,那么在“狂草”创作中当然也允许书家在狂与不狂之间自由选择,而这就会出现一种悖论——不狂的狂草还是狂草吗?再者,“狂”字颇多歧义——进取、奇逸、狂妄、狂怪,或褒或贬,游移不定。用一个不稳定的词构成本应稳定的字体概念,显然缺乏学理的考量。可见,明人发明的“狂草”名称本身就存在着合法性的欠缺。

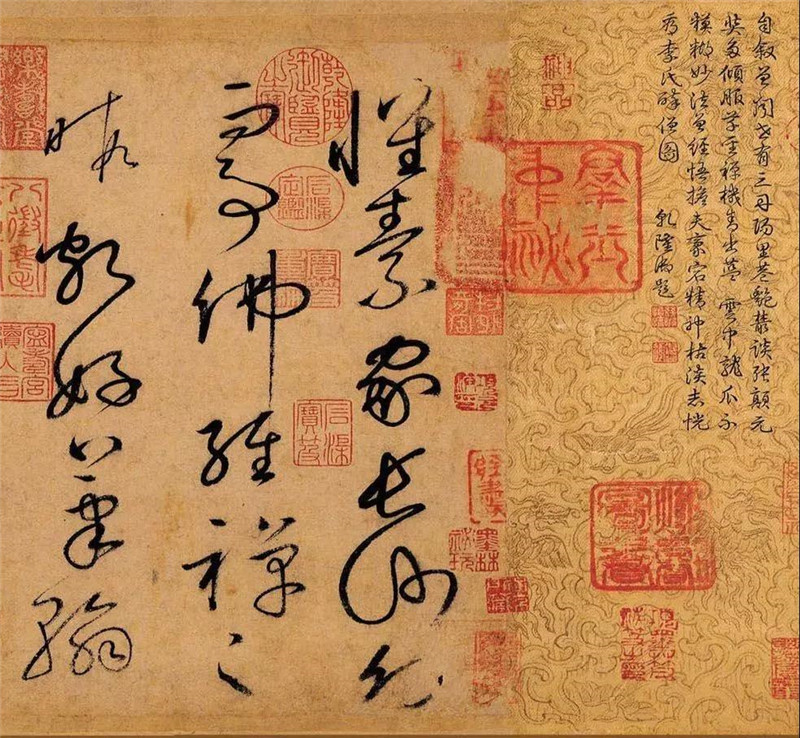

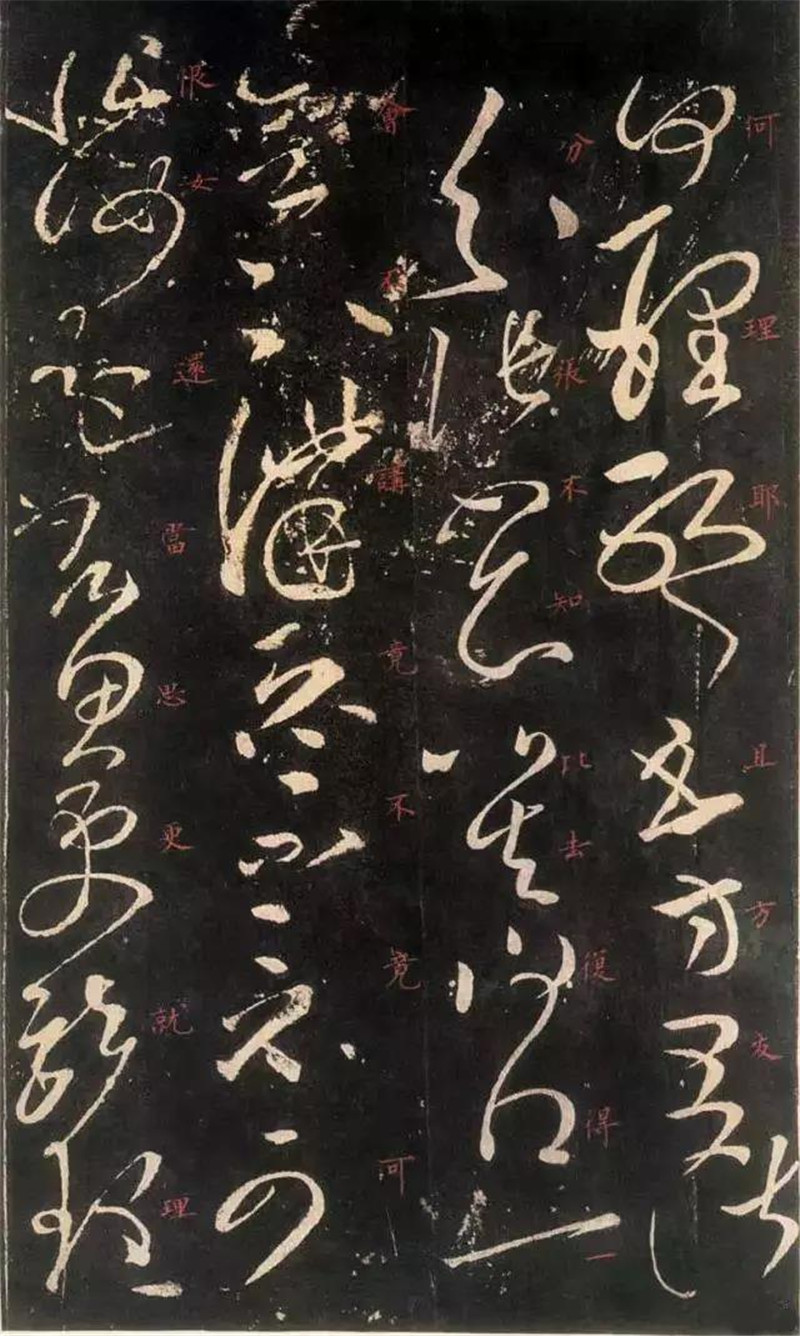

怀素草书《自叙帖》

事实上,从“狂草”出现的历史看,从来没有出现一套狂草自有的符号系统,没有公认的阈值,所谓“狂草”只是以一般的今草为母本的个人性表达,它是一类特别的审美取向,而不是一种新的字体。刘熙载《书概》:“过庭《书谱》称右军书‘不激不厉’,杜少陵称张长史草书‘豪荡感激’,实则如止水、流水,非有二水也。”狂草如“流水”,一般的今草如“止水”,二者的区别只是表面的动与静,其本质却是一致的(“非有二水也”)。

由于将狂草字体化,没有认识到狂草的本质是今草,没有认识到狂草是今草创作中出现的一种审美现象,所以很多明代书家一味地纠结于表象,终至进退失据,慌乱之中陷于狂怪。明孙鑛《〈书画跋〉跋·马太史卷》:“孟河公书学怀素,尤主《圣母碑》,然失之太狂,其狂亦多出有意。”又明董其昌《容台集》:“本朝素书鲜得宗趣,徐武功、祝京兆、张南安、莫方伯各有所入,丰考功亦得一班,然狂怪怒张,失其本矣。”孟河公“太狂”意味着狂得离谱,而“有意”地狂又无异于佯狂;徐、祝、张、莫、丰诸人狂而至于怪,狂而至于怒张,皆有失狂草神理。这样的草书也许可以称作“狂草”,但应当注意,此种“狂草”只不过是“狂怪之草”的省称,而与旭、素的狂草存在着本质上的差异。刘熙载《游艺约言》:“神仙迹若游戏,骨里乃极谨严,旭、素草书如之。”又《书概》:“旭、素书可谓谨严之极,或以为颠狂而学之,与宋向氏学盗何异?旭、素必谓之曰:若失颠狂之道至此乎?”反观明代有关草书家,表面游戏,骨里亦游戏,表面颠狂,骨里亦颠狂,彻底背离了旭、素具备极高审美价值的“颠狂之道”。

明代草书的狂怪倾向有着多种多样的表现,限于篇幅,本文拟重点讨论具有典型意义的“缠绕”现象。所谓“缠绕”,指的是对草书连笔之法的浅薄地乃至荒诞地发挥。

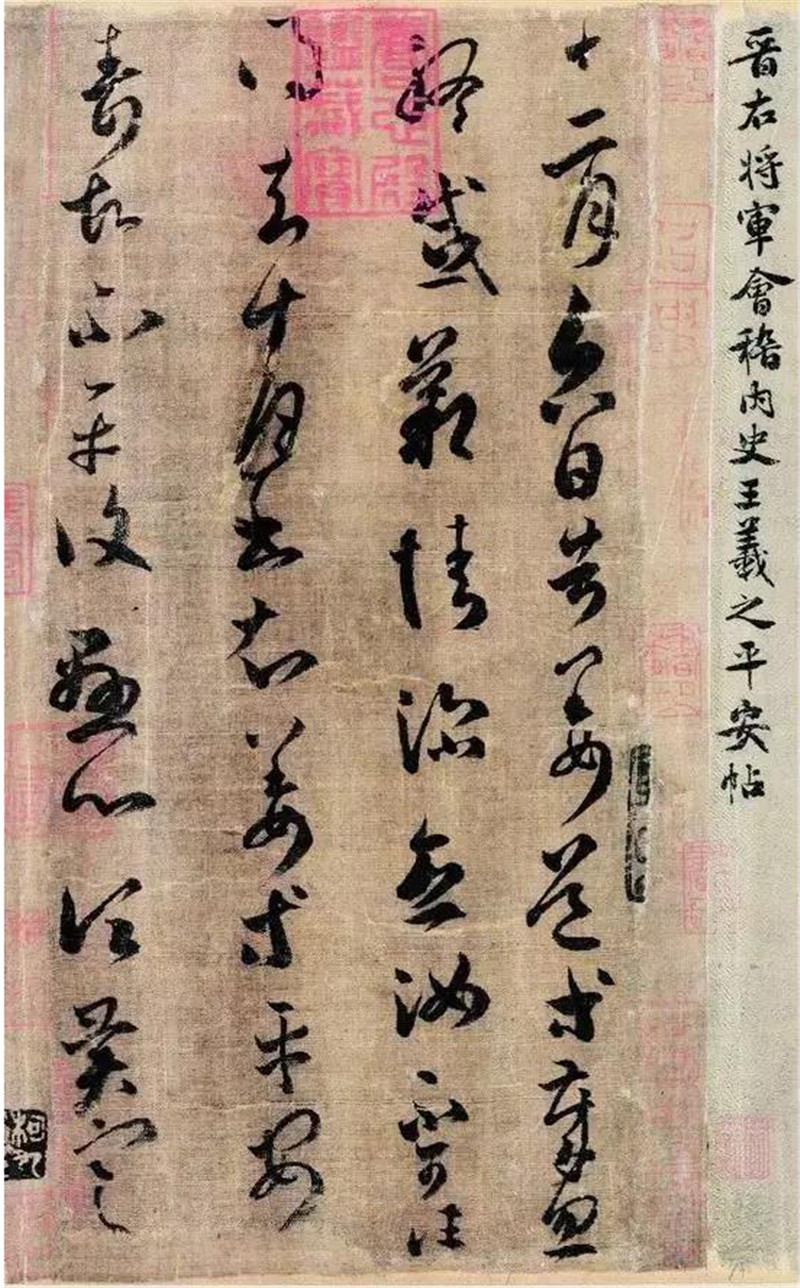

王羲之《平安帖》

与其他字体相比,草书字形中连笔较多。草书的连笔有两种情形:一种是约定俗成的草法的组成部分(一般称为“使转”),虽然书写者可以做出某种调整,但必须无碍于社会认同,所谓“草乖使转,不能成字”(孙过庭《书谱》);另一种是草法必要使转之外的牵丝引带,可以出之己意。一般认为,前者是草法的规定性使然,后者来自创作主体的个人考虑,二者的书写要领不尽相同。王羲之一脉古典意味的今草佳作固不待言,王献之、张旭、怀素等崇奇尚逸一脉的草书作品之所以有虚实相生的艺术魅力,其中的一个原因就是合理地诠释了两种不同的连笔方式。但是,不少明代草书家没有充分意识到其中的奥妙,将表面上的连绵不绝视为狂草之法,肆意缠绕,终成狂怪无度、莫名其妙之体。

明杨慎《墨池琐录》:“张东海……左右缠绕,如镇宅符篆。”又“解学士之画圈,如镇宅之符。”又明丰坊《童学书程》:“近时张东海之学,缠绕无骨,备死蛇结蚓之态。”又明项穆《书法雅言》:“(杨珂、张弼、马一龙之流)强合钩连,相排相纽。”又明赵宧光《寒山帚谈》:“后世狂草,浑身缠以绳索,或联篇数字不绝。”又,明范钦《天一阁集》:“迩年陈、方、杨、马草书视解大绅、沈文明、张汝弼尤怪诞,乃攘臂驰骛,说者以病丐偷儿、僵蛇曲蚓目之,然乎!”

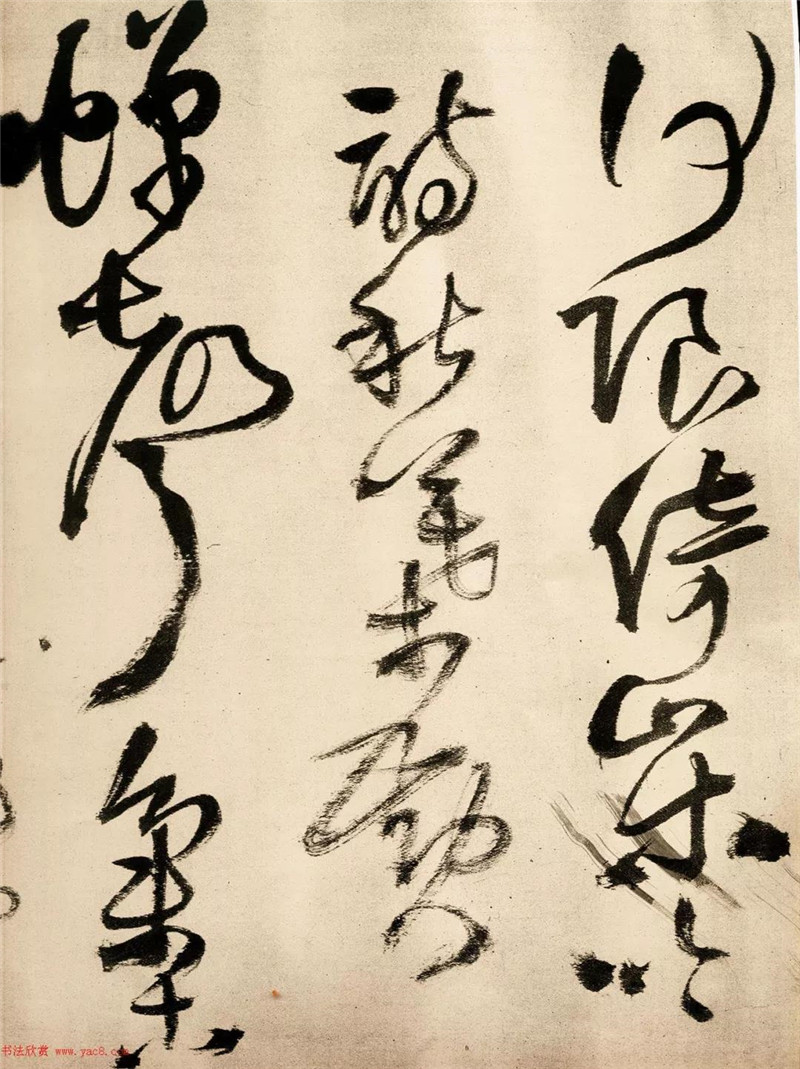

王铎《草书杜律卷》局部

明代草书家自以为得计的“缠绕”被有见地的鉴赏者看作“镇宅符篆”、“镇宅之符”、“浑身缠以绳索”、“强合勾连”、“死蛇结蚓”、“僵蛇曲蚓”,足见论者的反感。镇宅符有想像中的驱鬼功能,草书似之,令人哭笑不得。草书字形抽象,蕴含玄远之意,而“浑身缠以绳索”、“强合勾连”则浑浊不堪,相对于草书妙理而言,无异于南辕北辙。至于“死蛇结蚓”、“僵蛇曲蚓”,更与超越性的、刚健向上的狂草之美无关。李世民《王羲之传论》评价萧子云书法“行行若萦春蚓,字字如绾秋蛇”,意为缠绕而没有骨力。清宋曹《书法约言》:“草书贵通畅……若行行春蚓,字字秋蛇,属十数字而不断,萦结如游丝一片,乃不善学者之大弊也。”

行缠绕之法者可能受到“一笔书”的鼓励。唐张怀瓘《书断》:“字之体势,一笔而成,偶有不连,而血脉不断,及其连者,气候通其隔行。惟王子敬(献之)明其深旨,故行首之字,往往继其前行之末,世称一笔书。”又米芾《书史》评王献之《十二月割至帖》说:“此帖运笔如火箸画灰,连属无端末,如不经意,所谓一笔书。”王献之的一笔书受到好评,但与缠绕无关。包世臣《艺舟双楫·答熙载九问》:“大令(王献之)草常一笔环转,如火筯画灰,不见起止。然精心探玩,其环转处悉具起伏顿挫,皆成点画之势。由其笔力精熟,故无垂不缩,无往不收,形质成而性情见,所谓画变起伏,点殊衄挫,导之泉注,顿之山安也。后人作草,心中之部分,既无定则,毫端之转换,又复卤莽,任笔为体,脚忙手乱,形质尚不具备,更何从说到性情乎?”可以看出,由于内在属性的不同,即便有表面相似的连绵,缠绕之法终究不能与一笔书同日而语。

崔瑗草书《贤女帖》

包氏所谓“形质成而性情见”一语出自孙过庭《书谱》——“草以点画为情性,使转为形质”。对于一件优秀的狂草作品来说,形质与情性同等重要,点画与使转不可偏废。一味缠绕,自然湮灭了点画,丧失了的情性;而缠绕并不就是使转,因此形质亦无从保证。清蒋衡《拙存堂题跋》:“……行草亦必具楷法,庶点画可寻。今人不解此……草则蛇蚓萦回,毫无展束。甚至狂怪怒张,真飘坠罗刹,不可救药。以颠、素为名,古人何罪,横遭侮慢,悲哉!”

从技术角度看,连笔书写的线条应当符合虚实关系的要求。宋姜夔《续〈书谱〉·草书》:“古人作草,如今人作真,何尝苟且?其相连处,特是引带。尝考其字,是点画处皆重,非点画处偶相引带,其笔皆轻。虽复变化多端,而未尝乱其法度。张颠、怀素,规矩最号野逸,而不失此法。”虚实关系也就是姜氏所说的“轻”“重”关系,它取决于草书所对应的正体字的点画分布。把握好虚实关系是挥洒的基础,把握的能力来自平素的训练。清冯班《钝吟书要》:“学草书须逐字写过,令使转虚实一一尽理,至兴到之时,笔势自生……虽狂如旭、素,咸臻神妙矣。古人醉时作狂草,细看无一失笔,平日工夫细也。此是要诀。”明代沉湎于缠绕的草书家是没有掌握这样的“要诀”的。

张芝书法《绛帖》局部

需要指出的一点是,草书缠绕之病并非肇始于明人。宋黄庭坚《豫章先生文集》卷十一《跋〈赠元师此君轩诗〉》云:“近时士大夫罕得古法,但弄笔左右缠绕,遂号为草书耳。”不过,从文献记载和实物资料看,宋代草书缠绕的现象还不普遍,而明代则形成了规模化的局面,可谓“古已有之,于今为烈”。明代草书缠绕弊端表现出持续时间长、涉及书家多、习染程度深、影响范围广等特征,从而构成了明代草书狂怪倾向的典型症候。斯风所扇,贤者不免。例如,被誉为“明之后劲”的王铎虽具抗鼎之笔力,但常常“有笔势实断而笔迹强连处,胶粘筍接,异乎天衣之无缝”。

总之,明代草书狂怪倾向源于对浪漫审美取向的误解及对狂草原理与精神的迷失,认识上的欠缺导致了实践上的偏颇,结果根本无法实现与博大精深、生机无限的草书艺术传统的平滑衔接。对狂草充满极大热情的明代书家的作品并非不“狂”,但是,那是一种无法剔除怪异的“狂”——倘若剔除了怪异的成分,“狂”亦不复存在——那样的“狂”只能称之为“狂怪”。