我想谈谈草书规范化的问题。这个问题我准备谈以下两个方面:

一,为什么要规范草书

二,草书规范化的历史概况

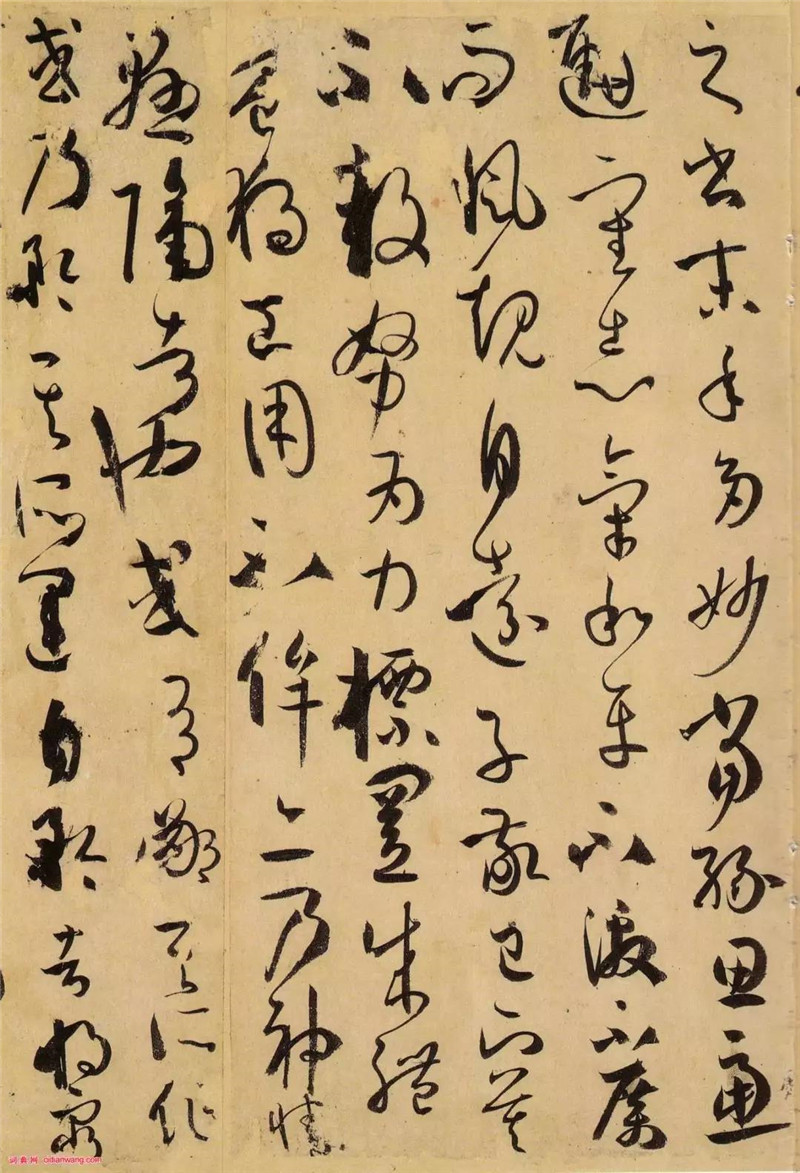

先谈第一个方面,为什么要规范草书。在所有的字体中,草书的字形最为简省,很多本来字形不同的字在草书中趋于一致,文字的识别特征被弱化,区别性能较差。孙过庭《书谱》说,真亏点画,犹可记文;草乖使转,不能成字。说的就是这样的意思。孙过庭本人是一位精研草法的书法家,人们评价他的草书“出入规矩”,“虽运笔烂熟,而中藏轨法”。但是,这样规范的草书也会给人们带来识读上的障碍。董其昌曾经说,读孙过庭《书谱》就像吃骨头很多的鱼一样,得不偿失。清代的蒋衡为了让人们读懂,就给《书谱》加上了楷书释文。规范的草书尚且如此,那些不规范的就可想而知了。所以从字体本身的特点来说,草书的规范化是有着十足的必要性的。

孙过庭 草书《书谱》

从草书的应用范围看,它主要用于实用性的书写和艺术性的创作两个范围;而从展开的方式上看,这两个范围又可分为个人化行为和社会化行为两个层面。对于个人化行为来说,只要书写者自己能够识别就可以了,这样看来,似乎不存在什么规范化的问题,其实并不尽然。也就是说,如果忽视了规范,那么自己也可能不认识自己写的字。明人传奇《金钿盒》里痴哥说:我的字写好了,放那晾一晾就不认识了。又据《冷斋夜话》记载:张丞相(张商英)好草书,一日得句,索笔疾书,满纸龙蛇飞动,使侄录之(叫他的侄子给抄一下),当波险处,侄罔然而止(抄不下去了),执所书问曰:此何字也?丞相熟视久之,说,为什么不早问,我也不认识了。可见即使是个人化的行为,如果不加规范,也可能是行不通的。

至于用于交际的社会化的书写行为,如果不加以规范,后果会更加严重。上面说的张丞相的例子也说明了这一点,与外人相比,他的侄子毕竟更了解他的书写习惯。他写的字他的侄子不认识,可以设想,不是他的侄子就更不认识了,这就已经出现了社会的认同问题。社会化行为的一项重要内容就是标准,北方人听不懂南方人说话,没办法勾通,就促成了用作标准的普通话。标准的含义就是规范。书写的情况也是这样,既然用于交际,其目的就在于能够传递一定的信息,缺乏规范的书写,可能会传递错误的信息,也许干脆就不能传递信息,这也就达不到书写的目的。在实用领域中是这样,在艺术创作中也是这样。当然,我们说草书用于艺术创作也需要规范是有一个前提的,这个前提是,书法艺术对于文字内容存在着一定的依赖关系,如果没有文字内容,也就没有凭空存在的书法艺术。而所谓的文字内容只有在能够被识别的情况下才被称作文字内容,换句话说,不能被识别的只能说是某种书写痕迹,而不能算作文字内容。这是我们讨论草书规范化的逻辑起点。

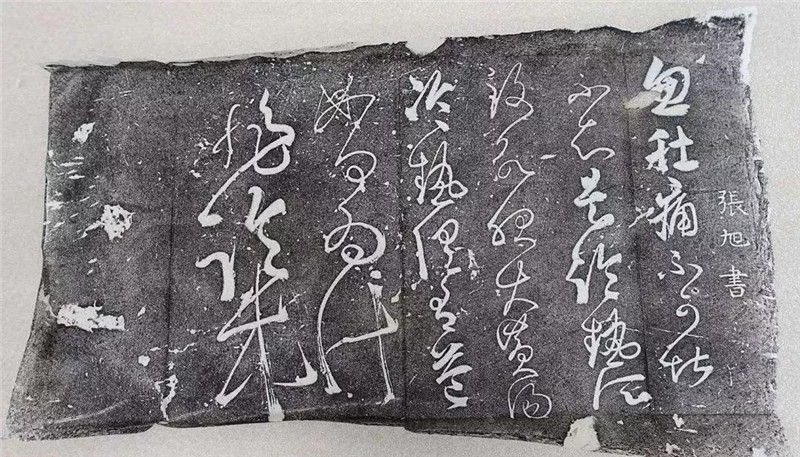

张旭 《肚痛贴》

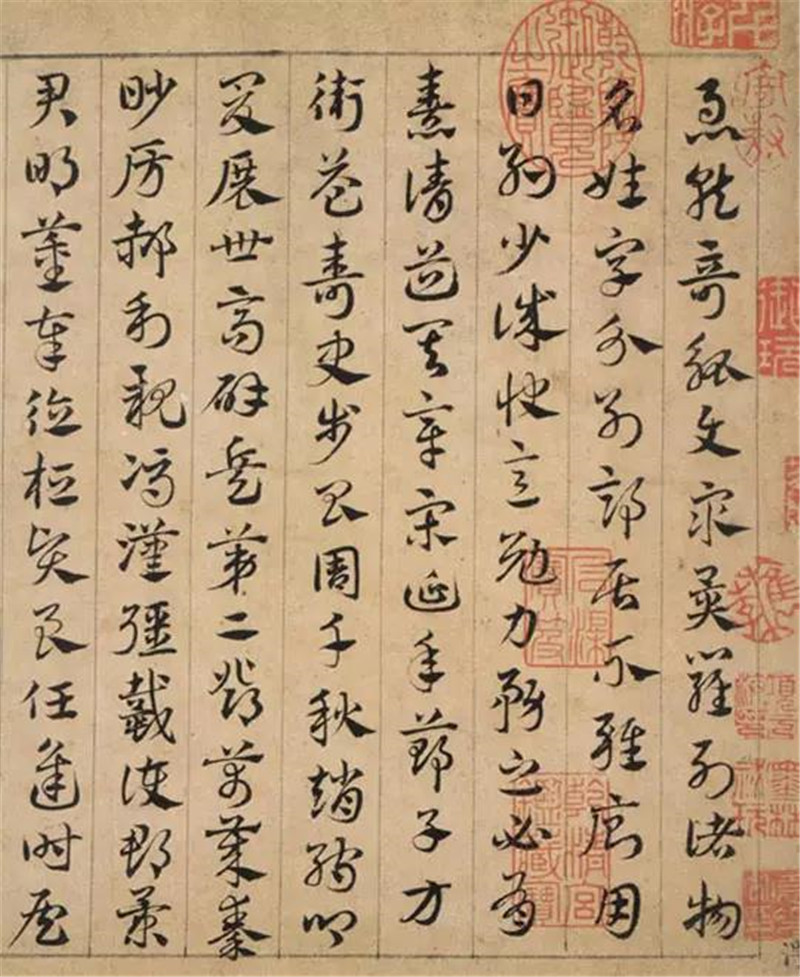

第二个方面,草书规范化的历史概况。从有关文献资料看,草书的规范化在汉代就已经开始了。杜度是东汉建初年间有影响的章草书法家。蔡邕《劝学篇》说:“齐相杜度,美守名篇。”卫恒《四体书势》说:“至章帝时,齐相杜度,号善作篇。”先后出现了杜度“美守名篇”“号善作篇”的说法。赵壹《非草书》说:“余郡士有梁孔达、姜孟颖者,皆当世之彦哲也。然慕张生之草书,过于希颜孔焉。孔达写书以示孟颖,皆口诵其文,手楷其篇,无怠倦焉。于是后学之徒,竞慕二贤,守命作篇,人撰一卷,以为秘玩。”这里的张生指的是汉末被称为“草圣”的张芝,“手楷其篇”指的是学习张芝所作的篇。

张芝《冠军帖》局部

关于篇、作篇,唐兰《中国文字学》说:“作篇是给学者临写的。杜度作篇跟王次仲作楷法是同样的意义。”所谓“作楷法”实际上就是制定规范的意思。《非草书》中也说张芝“匆匆不暇草书”,写草书的时候“下笔必为楷则”,学习者“手楷其篇”就是通过临写“篇”来掌握规范。可以看出,杜度、张芝等人“作篇”的行为正是规范草书的举措。值得注意的一点是,东晋时人们把前贤的草书命名为章草,章草的“章”字的含义曾经有很多歧义,但现在已经有了一致的意见,即,条理、法度,其实也就是规范的意思。确定了章草的概念,就可以用它来区分汉代规范的和不规范的草书。

杜度、张芝等人作篇的具体内容已不可考,据推测应该是当时通行的小学字书一类,如《急就篇》等。崔瑗、张芝、皇象、钟繇、索靖、卫夫人、王羲之、萧子云、崔浩等书家所写《急就篇》在后世都有流传或记载。《魏书 崔浩传》称崔浩“既工书,人多托写《急就章》,从少至老,初不惮劳。所书盖以百数……世宝其迹,多裁割缀连,以为楷模。”如果不是为了推广规范,崔浩没有必要写几百本《急就章》。从元代开始,章草再度复兴,一些名家如赵孟頫、宋克等,也多通过《急就章》来推广和规范章草这一书体。

邓文原《急就章》

与章草书多以《急就章》为作篇的文字内容不同,今草之篇往往以《千字文》的形式出现。如王羲之后裔、隋代僧人智永,曾闭门作书三十年,手书真草《千字文》八百本,分送浙东诸寺,有的竟然流传至今。苏轼评价说:“永禅师欲存王氏典型,以为百家法祖,故举用旧法,非不能出新意求变态也。”也就是说,智永为了规范草书,而放弃了对自己的艺术风格的提炼和强化。

以《千字文》为今草“作篇”的文字内容并不偶然,它首先是一种通行的小学字书,读书的人都学过它。(所谓“三百千”三字经,百家姓,千字文)另外,它有“习用之字,大半已俱,章法既立,触类易通”的优长。王澍《竹云题跋 十种千文》说:“自唐以来,名能书者,多以字各不同,体制尽备,可以自见笔力,故书千文者,不可一二计。”无论历代草书家书写《千字文》的意图究竟如何,至少在客观上都起到了规范草书的作用。

孙过庭 草书 千字文

民国期间,于右任创办草书社,用以推行草书规范的《标准草书千字文》就是从历代流传下来的草书作品特别是草书《千字文》中选取而成的。《标准草书 自序》说:“隋唐以来,学书者率从千文习起,因之草书名家多有千文传世,故草书社选标准之字,不能不求之于历来草圣,更不能不先之于草圣千文。”从《标准草书》的“标准”二字可以看出于右任追求草书规范化的动机,也可以看出于右任深得古人“作篇”的精神。