中国书法有五体,即五种不同的汉字表现形式,其中草书的表现力最强。从它成熟起,就几乎脱离了实用,也因此备受责难。东汉赵壹《非草书》就以“乡邑不以此较能;朝廷不以此科吏;博士不以此讲试;四科(儒学、文吏、孝悌、能从政者)不以此求备;正聘不问此意;考绩不课此字。”

东汉 赵壹像

不过奇怪的是,从古到今,几乎所有的书家都想在草书中有所表露,或者说想要留下点什么,这是才情与功力的集中显现,当然也有草书本身就是一种便于记录的“藁书”。不过,随着草书艺术性能的不断发掘,草书家往往借助情性的发挥,成为自然流露自我心性的载体。应该说,魏晋以来,草书已成为最为寓情的一种文字书写表达样式。

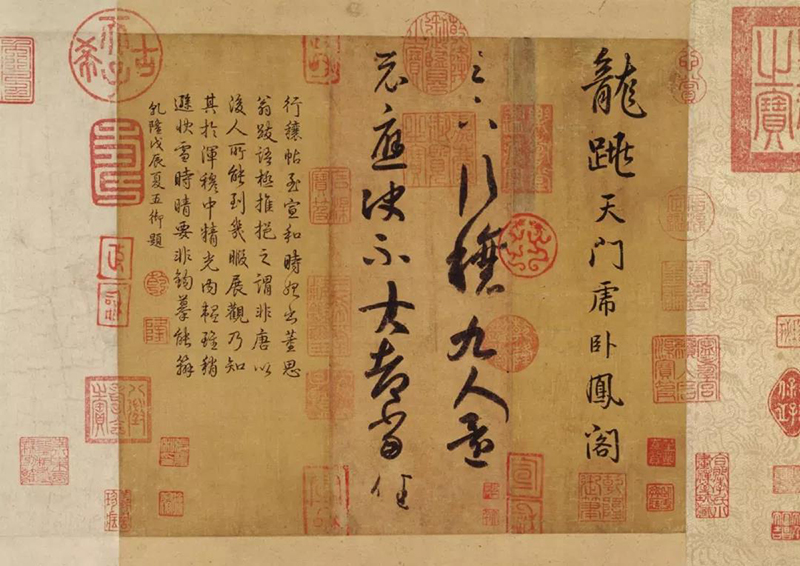

王羲之《行穰帖》

不过,我们对什么是草书,怎样的书写才算是好的草书,如何欣赏草书等等,却是一筹莫展,众说纷纭。但所有的问题都指向的是,既然草书是表达自我心性的载体,那么,自我心性的隐晦指向,即它的精神意趣就是草书的核心,而表达手段又将是如何呈现这种精神的,成为人们一再探秘并试想驾驭的玄奥。

在常人眼里,好的草书叫龙飞凤舞,像“天书”,写的不好的叫“鬼画符”。无论是“鬼画符”还是“天书”,草书的特征是就充满了天性与自由,这种自由特性一旦表现,便是奔放的,汹涌的,有势不可挡之勇,有波诡云谲之神,有内柔外刚之德,有通性达理之礼。

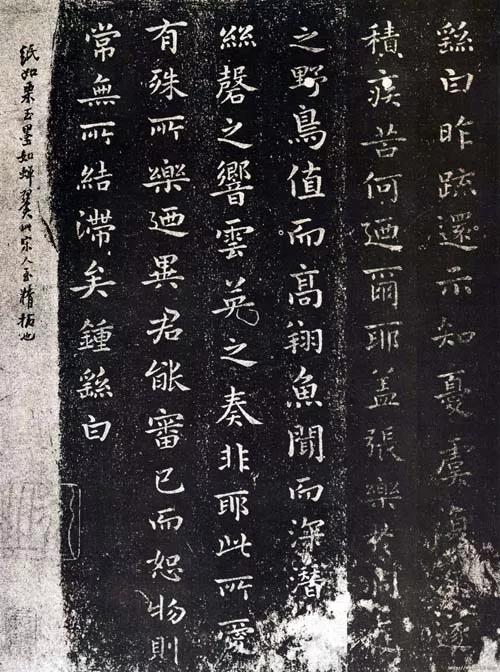

应该说草书的书写过程是情性的,但如此书写不一定就对应着某种情感。尽管孙过庭有“达其性情,形其哀乐”之说,罗丹也有“艺术就是激情”之说,但书法不能直接表达情感。

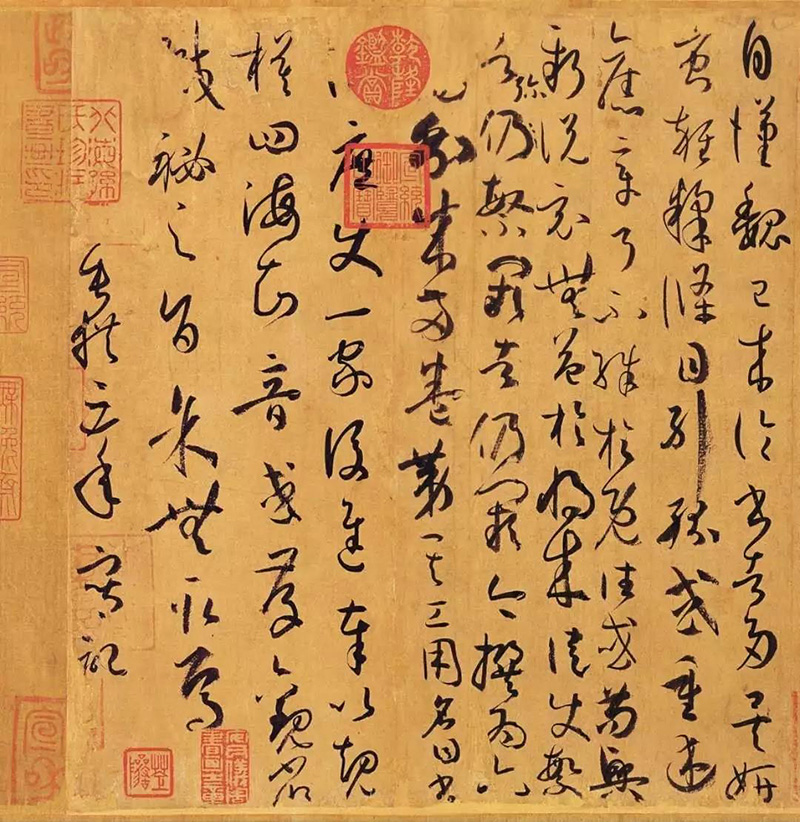

孙过庭《书谱》局部

无论是悲伤、高兴,或者是郁闷等复杂的情绪,这些情感表征只能隐晦地在书写中得到一种传达,寓情而动,各种情感的挥发只是传导书写易变的资源,至今的心理学实验还不能证实或无法对应哪种书法是痛苦的,或高兴的。如痛哭流涕,书法怎么也表达不出此等表象来。再如,古人金榜题名时写的字,事后,人们是体会不出这种喜悦情景的。

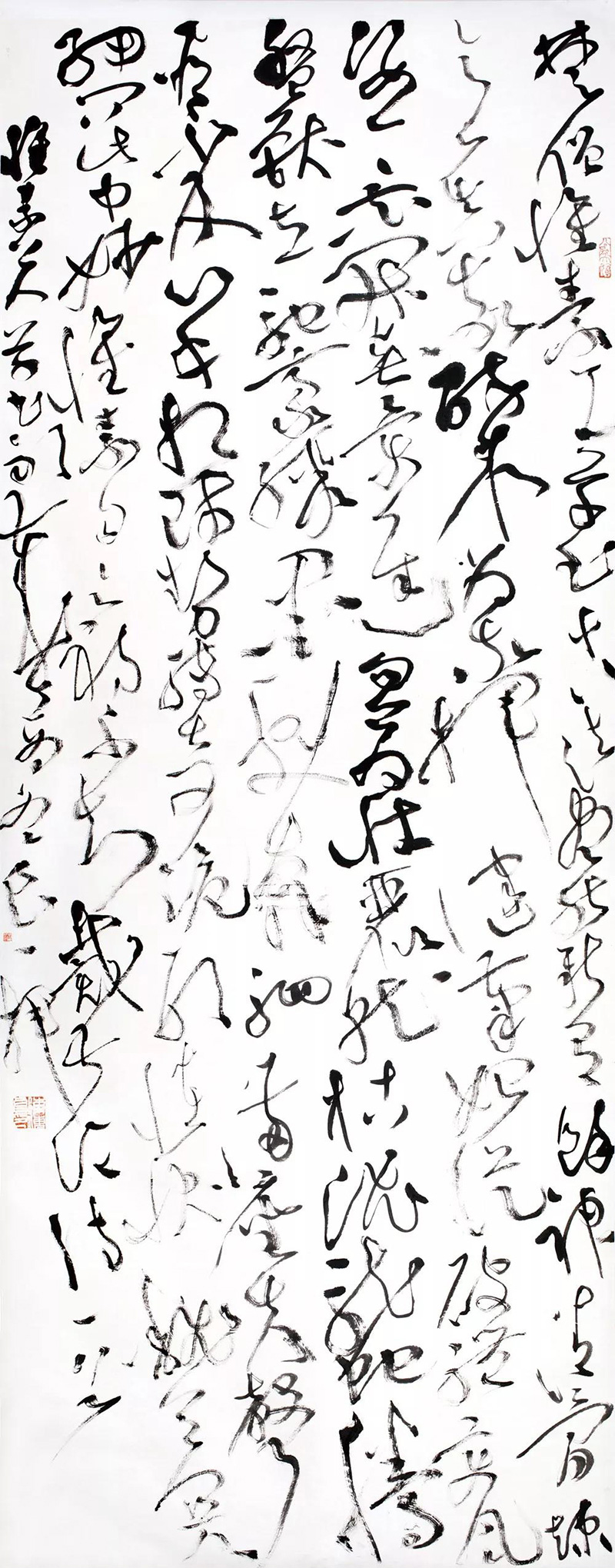

陈海良草书

书法不是诗歌、舞蹈等其它艺术样式,可歌以咏之,或足之、蹈之……所以,今天我们赏读古帖是看不出哪件作品是痛苦的、抑郁的。也就是说,草书的自由发挥,通过情感的传达、反常的书写,会流露出字形的奇趣来,往往通过快速的书写、沉重的笔调,来表达出某一个点画的厚重、轻盈,或流美,或枯涩等,抑或一波三折的,或者万岁枯藤……可虚幻,可实象,只是把当时的一些奇妙意趣,在稍纵即逝间,触机而动,顺势而来(自我就是个神灵,似乎有神灵在主宰似的)。

这种创作动机不是每天都有,有时一年都没这个感觉,即便有,也会因这样那样的原因,错失良机,稍有不慎便功亏一篑。因此,古人为了获得这种奇变的书写感觉会借助酒精的作用,“酒神”的力量往往也像冲动的情绪一样激发人心内在的原动力,从而发挥着狂野书写的功能,唐“颠张醉素”的狂草现象不是说说而已。

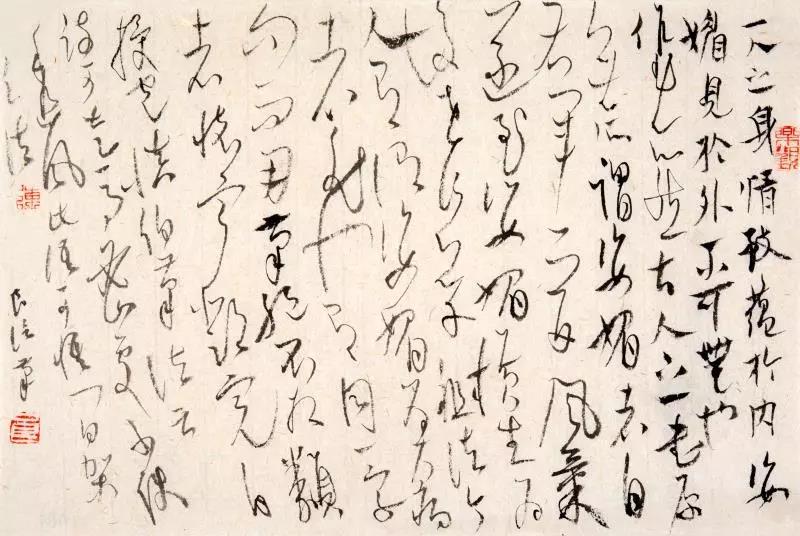

张旭《古诗四帖》局部

应该说,草书与情绪有关,这种情绪只有在表达草书时,才会使得点画跌宕起伏,纵横万里。只有这种符合书法审美要求的笔墨,在情绪的宣泄中,一瞬之间,幻影迭出,营造出符合草书的意境来,这才是好作品,而大部分作品总会因笔墨不当,纵横失控,意境慌乱,或技术欠佳、错字连篇等而失去欣赏性,从而也颠覆了草书应有的神性。

在其它书体中,书家往往都可以控制得较好。比如说楷书,要表现法度,表现安静,就主动会想到欧字或其它晋唐小楷,这种笔调就会很自觉地浮现并较为稳妥地书写出来,一种理性的规范和制约会不自觉地规划着该书体应有的特征或风格。

锺繇《还示表》

草书则不同,就不那么容易捕捉这种笔调或一时的感觉了。草书所凭借的某一个感觉往往转瞬即逝,优秀的草书家必定巧妙利用其所掌握的高超技能,在特定的语境中,假情而书。它需要寓情、借境,以此来表达自我的胸襟,而不是实在的那个情、那个境,而且,这种寓情或借景往往也并不是完全由情感的激发所控制,还会牵涉到文字的上下文衔接或文字本身的书写规则,不仅这样,还会应整体的场景渲染或情性、字法、书写的工具材料等共同激发出的一种莫名的冲动,似有神助,有一种神性的存在并激发出草书拥有的玄妙来。所以从古到今的草书家很少。

陈海良大草

张芝是草圣,也唯独在草书中,书家可以称为“圣”的。随后是王羲之、王献之、张旭、怀素,宋有黄庭坚,明清时有祝允明、徐渭、王铎、傅山,近代就林散之一人而已。但是楷书家有很多,唐朝就有很多,隶书就更多了。行书大家也有很多,因为从古到今所有的文人都会写行书(手札),有的风格强一点,有的是没有风格的,有的水平高一点,有的水平低一点。总之,草书家很少。

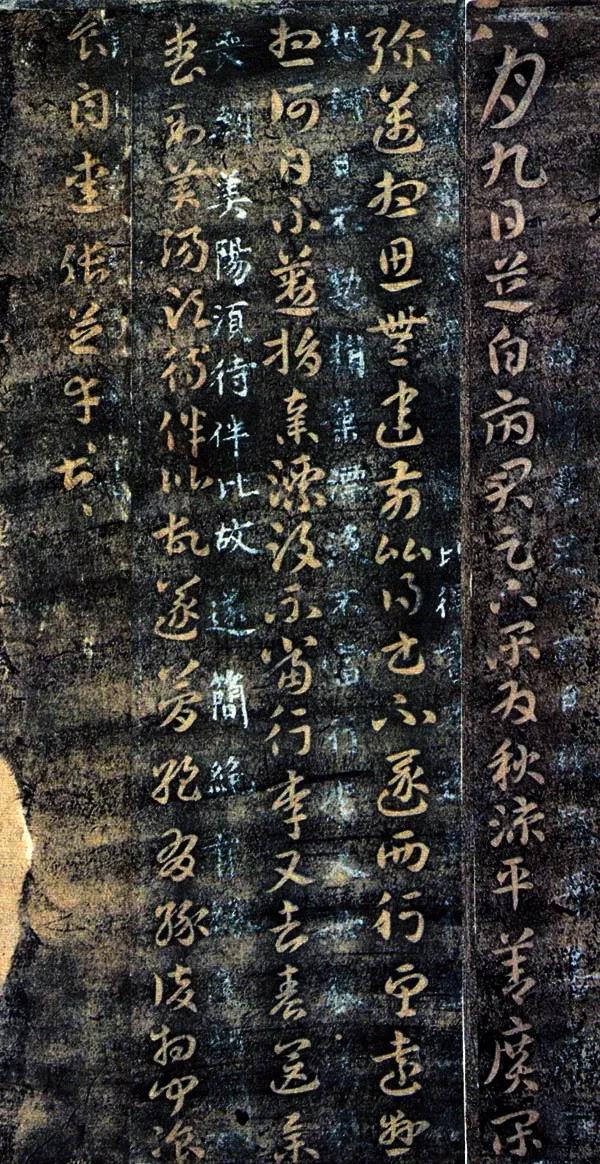

草书在东汉末年就开始成熟起来,这主要是指章草,魏晋时期发展成熟为今草。因此,草书分成章草、今草,今草又别为小草和大草。

《秋凉平善帖》,传为张芝作

章草的表现功能相对要弱一点,因为章草字字独立,在表情达意上总不是那么自由,笔法的连贯性、上下文的衔接等技术和与风格相关的书体特征上,有着相对独立的系统和明确的规范,还不能在任情恣性中与个人的心性全面暗合。为全面解决这一现象,让它更具抒情功能,尤其是上下文之间的连贯上,通过“二王”的加工、整理,小草成熟了。小草及后来中唐时期的张旭、怀素所展现的大草,其表现功能都是非常明显的。小草书可以表现比较婉约的、流美的、轻快的感觉,像小夜曲,那种缓慢而流淌的那种音响与节奏,很休闲,很坦然,艺术的本真和文字的神性在不自觉中若隐若现,似有作者的影子,似有神灵的闪现。

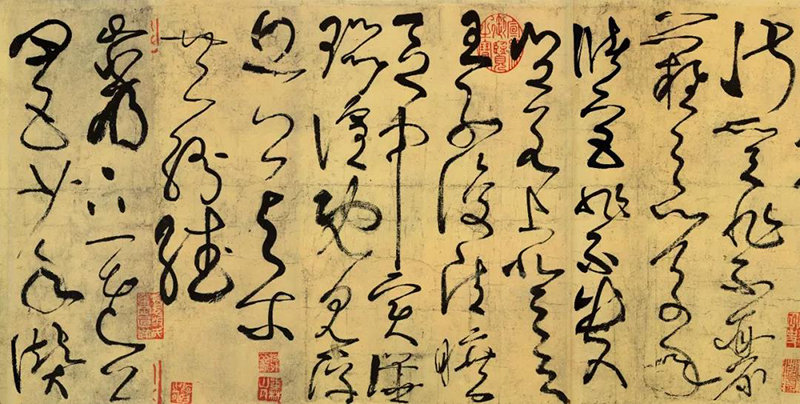

张旭、怀素般的大草,则如山洪暴发般奔涌与激荡,其势态和境况妙不可测,玄之又玄。所以,刘熙载讲:“书家无篆圣、隶圣,而有草圣。盖草之道千变万化,执持寻逐,失之愈远,非神明自得者,孰能止于至善耶?”显然,草书家谓之“圣”,是草书之意象与神、道相通,是技术、情感、想象及各种书写材料等的风云际会,神妙莫测,似有一种“巫”性的存在,不可触摸,犹人神相通,神性偶现。